昔のきものに教えられたこと

帯の柄とは

帯の柄とはいい帯とは柄に伸びがある

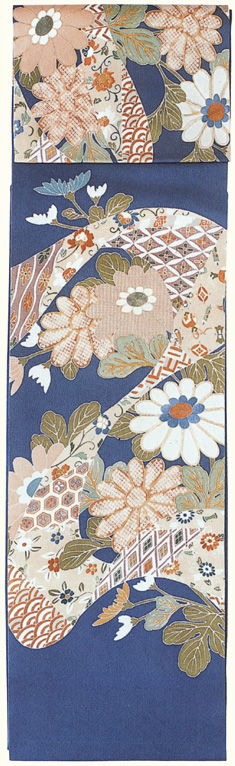

27ページにご紹介した大彦さんの染め帯は、実はこのような柄づけになっています。上の折り返し部分は帯の上前、下はたれの部分です。たれは普通の帯の場合、お太鼓に出る部分だけに柄を置きますが、これは隠れる部分にも柄があります。つまり柄が大きく描かれているため、お太鼓に結んだとき、柄に伸びと力が生まれるというわけです。

これは昔の袋帯をヒントにわたしが思いつき、大彦さんと何度も相談、説得のうえで展示会用につくりあげた帯のうちの一本です。こうしてつくりあげた帯の数々は、普通の染め帯と違って、帯の柄が目に飛び込んでくるようだと、展示会ではたいへん好評でした。

昼夜帯の柄づけ

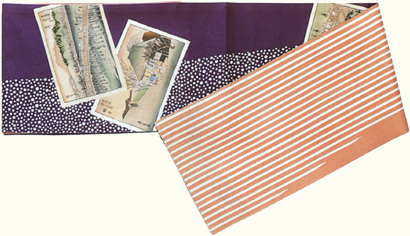

25ページで結んでいる「東海道五十三次」の染め帯の裏は、上のようになっています。昼夜帯とは表地と裏地をそれぞれ別布にして腹合わせにしたものですが、この帯は表地と同じ塩瀬を、見えない部分はサーモンピンクの無地に染め、たれの部分(写真の折り返し部分)だけは細い段縞に染めてあります。こうすると二重太鼓に結んだとき、この縞がわずかにのぞくのです。若いときのわたしの道楽といえばいいでしょうか。表の柄も右の帯と同様、見えない部分にも柄があるのはもちろんです。

25ページで結んでいる「東海道五十三次」の染め帯の裏は、上のようになっています。昼夜帯とは表地と裏地をそれぞれ別布にして腹合わせにしたものですが、この帯は表地と同じ塩瀬を、見えない部分はサーモンピンクの無地に染め、たれの部分(写真の折り返し部分)だけは細い段縞に染めてあります。こうすると二重太鼓に結んだとき、この縞がわずかにのぞくのです。若いときのわたしの道楽といえばいいでしょうか。表の柄も右の帯と同様、見えない部分にも柄があるのはもちろんです。大正時代の献上帯

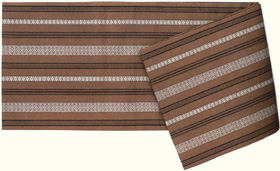

いまでは「献上は単衣帯」とすっかり思い込まれているようですが、昔はこのような袷の献上がありました。単衣の場合は、横糸を太くして生地に張りをもたせていますが、これは袷にするために生地は薄くしてあります。色も柄もしゃれており、手ざわりもしなやかで、まことに締め心地のいい帯です。地味な大島や、すっきりした江戸小紋に合わせて着られました。

いまでは「献上は単衣帯」とすっかり思い込まれているようですが、昔はこのような袷の献上がありました。単衣の場合は、横糸を太くして生地に張りをもたせていますが、これは袷にするために生地は薄くしてあります。色も柄もしゃれており、手ざわりもしなやかで、まことに締め心地のいい帯です。地味な大島や、すっきりした江戸小紋に合わせて着られました。石川あき

きもの研究家。本名、草柳アキ。昭和2年奈良県に生まれ、奈良で育った生粋の関西人。生家は代々藩の御典医を務めた医師の家系。その関係で大阪の帝国女子薬学専門学校(今の大阪薬科大学)を卒業。幼年時代からきものに親しむ。伊勢丹服装研究室、東急きものサロンなどできものの仕事にたずさわるかたわら、NHKの「婦人百科」、「婦人画報」その他で、きもの研究家として活躍。きものの伝統をふまえつつ現代に合った美しい彩りのきものデザインやコーディネートは定評があり、隠れた愛好家も多い。

きもの研究家。本名、草柳アキ。昭和2年奈良県に生まれ、奈良で育った生粋の関西人。生家は代々藩の御典医を務めた医師の家系。その関係で大阪の帝国女子薬学専門学校(今の大阪薬科大学)を卒業。幼年時代からきものに親しむ。伊勢丹服装研究室、東急きものサロンなどできものの仕事にたずさわるかたわら、NHKの「婦人百科」、「婦人画報」その他で、きもの研究家として活躍。きものの伝統をふまえつつ現代に合った美しい彩りのきものデザインやコーディネートは定評があり、隠れた愛好家も多い。