話題の本

話題の本一覧

- スマホ登場で「子ども時代」のあり方は完全に変わった。

- 犬に良い暮らしは、人間にも最高だった!

- ページを開けば、旅心が動き出す。東欧の色、匂い、料理まで味わえる記憶で旅するフォトエッセイ。

- 中古住宅を「探す・買う・直す」が一冊でわかる!

- 小津だけじゃない昭和の日本映画の面白さ

- 予測にまつわる奇妙な実話を数学で読みとく

- そのつらさには正当な理由がある。

- 「崩壊の現場」から人類の現在と未来を考察する知的刺激に満ちたルポルタージュ!

- 麻布台ヒルズの設計で世界を熱狂させる、希代の建築家のビジュアル・マニフェスト!

- 苦痛を味わう方が幸福になる?科学的に苦しみの価値を考察

草思社ブログをご覧ください

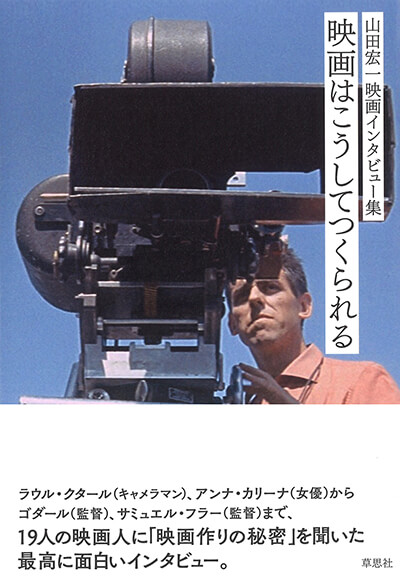

『天井桟敷の人々』『勝手にしやがれ』などから

20世紀の映画史を俯瞰

本書は映画評論家・山田宏一氏が19人の映画人にインタビューしているが、そのテーマはさまざまである。まったく無名の人(ルネ・リシティグ=修復・編集、サム・レヴァン=スチールマン・肖像写真家)などから高名なジャン゠リュック・ゴダール(監督)、キム・ノヴァク(ハリウッド女優)などまで多彩である。この19人の人選は偶然的なものであるが、また山田宏一氏の入念な人選でもあるのだろう。『映画はこうしてつくられる』というタイトルには、20世紀の芸術である映画がこうしてつくられてきたという各種スタッフ、俳優、監督、製作者といった多方面からの証言を集めて、できるだけ現場の目で、立体的に浮き上がらせようとする氏の実証的なアプローチ、ドキュメンタリストとしての一貫した手法が見て取れる。そしてそれは成功している。こういう形でしか映画史をとらえることができないのだという優れた方法論である。

本書で触れられている主なテーマは以下のようなものである。各人がオーバーラップしてふれられている

●ジャン・ルノワール監督の映画づくり(ピエール・ブロンベルジェ=ルノワールの戦前からのプロデューサー、サム・レヴァン=ルノワール映画のスチールマン、ルネ・リシティグ=晩年のルノワール作品の記録・編集)。『大いなる幻影』『ピクニック』など

●『勝手にしやがれ』とゴダールの演出術(ラウル・クタール=『勝手にしやがれ』ほかゴダール映画のキャメラマン、ジャン゠ポール・ベルモンド=『勝手にしやがれ』の主演俳優、アンナ・カリーナ=初期のゴダール映画の主演女優・元夫人、ピエール・ブロンベルジェ=初期のゴダール映画のプロデューサー・発掘者の一人、サミュエル・フラー監督=『勝手にしやがれ』のゲスト出演者)。『女は女である』『はなればなれに』など。

●名作『天井桟敷の人々』はどのようにつくられたか(マルセル・カルネ=『天井桟敷の人々』の監督、アレクサンドル・トロ―ネル=『天井桟敷の人々』の美術監督)

●フランソワ・トリュフォー監督の映画づくり(クロード・ミレール監督=トリュフォーに心酔する監督、マドレーヌ・モルゲンステルヌ=元トリュフォー夫人、シャルル・アズナヴール=『ピアニストを撃て』の主演俳優、ピエール・ブロンベルジェ=トリュフォーの初期の映画のプロデューサー・発掘者の一人)『大人は判ってくれない』『ピアニストを撃て』など。

●左岸派やヌーヴェルヴァーグ周辺の人びと(アラン・レネ=いわゆる左岸派の代表格の監督、ルイ・マル=少し上の世代のヌーヴェルヴァーグの先駆け監督、クロード・ルルーシュ=少し下の世代の監督)『死刑台のエレベーター』『二十四時間の情事』など。

●ニコ・パパタキスがやっていたサンジェルマンデプレのミュージックホールの思い出(イヴ・ロベール=俳優・監督、マルセル・カルネ監督、ルイ・マル監督などがボリス・ヴィアンや、ジャック・タチなどが出ていたアヴァンギャルドな店の雰囲気と1950年代のパリの文化シーンを語る)

他にも話題はたくさん出てくるが20世紀の映画の歴史を画した名作たち『大いなる幻影』『天井桟敷の人々』『勝手にしやがれ』などが語られることで映画づくりの変遷が期せずしてよく見えてくる。

もはや21世紀の映画は別のものに変質して新たな位相に達しているかもしれない。ただ20世紀に発展した映画の表現はいまだ古典としての価値を持っている。本書は「映画とは何か」「映画づくりとは何か」の本質へ真っ直ぐに向かっていく著者の長編評論として読んでいただきたい。これだけ意を尽くしたインタビューは本国フランスにもないと思う。

(担当・木谷)