話題の本

話題の本一覧

- スマホ登場で「子ども時代」のあり方は完全に変わった。

- 犬に良い暮らしは、人間にも最高だった!

- ページを開けば、旅心が動き出す。東欧の色、匂い、料理まで味わえる記憶で旅するフォトエッセイ。

- 中古住宅を「探す・買う・直す」が一冊でわかる!

- 小津だけじゃない昭和の日本映画の面白さ

- 予測にまつわる奇妙な実話を数学で読みとく

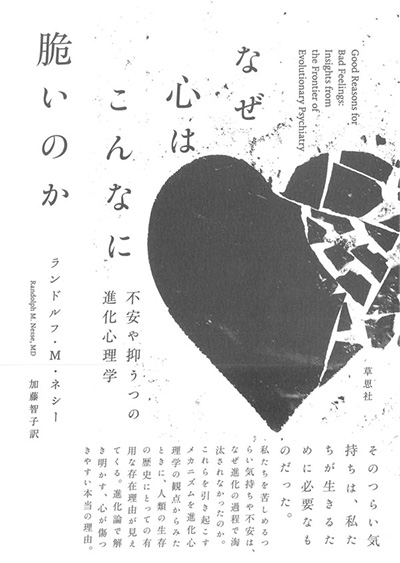

- そのつらさには正当な理由がある。

- 「崩壊の現場」から人類の現在と未来を考察する知的刺激に満ちたルポルタージュ!

- 麻布台ヒルズの設計で世界を熱狂させる、希代の建築家のビジュアル・マニフェスト!

- 苦痛を味わう方が幸福になる?科学的に苦しみの価値を考察

草思社ブログをご覧ください

なぜ進化は私達を精神疾患に対して脆弱にしたのか?

コロナ禍において、日本ではうつの傾向が2倍以上に増加したとOECDによる調査が明らかにしています。この抑うつ的な気分になったり、不安になることは誰にとっても非常に辛いもので、こんな気持ちなんてなければいいと思ったことがある人は少なくないでしょう。しかしここで、これらの気持ちを生み出すメカニズムが、進化の課程で理由があって人類が獲得したではないかという視点に立ってみるとき、この一見デメリットにしか思えない感情にも、その有用な存在理由が見えてくるのです。本書は、進化論の視点から不安や抑うつを生む仕組みが人類に備わっている理由を考える、画期的な進化精神医学です。

・生存率を高めるために獲得された抑うつ

本書では、感情が生物の個体ではなく遺伝子の伝達にとって有意義な機能であるとし、ダーウィニズムの視点から、不安や抑うつが遺伝子の生存率を高めることにどう貢献しているかを考察してゆきます。たとえば、抑うつ状態は不必要に行動するのを避けエネルギー消費を節約することで、過酷な環境下での生存率を上げるのに有効であったと考えることができます。また現状を悲観的に見積もる「抑うつリアリズム」と呼ばれる認識の傾向により、これも厳しい環境での生存確率を高めていた可能性が指摘されています。これは、極端に言えば、もし躁的な性格が人類の多くを占めていた場合、リスクをとる人ばかりで絶滅の危機に瀕していたしていた可能性も考えられるということです。ただし、過去の過酷な状況と比べると、現代は遥かに危機が少ない状況であると言えます。ですから、現代における不安や抑うつは、過去には生存のために必要だった機能が、誤作動を起こして過剰反応しているように見える側面があるのです。

「心の傷つきやすさ」というのは、今でも未知の領域が多い重要かつ難しいテーマですが、本書がそのしくみの理解を大きく進める一助となれば幸いです。

(担当/吉田)