話題の本

話題の本一覧

- 中古住宅を「探す・買う・直す」が一冊でわかる!

- 小津だけじゃない昭和の日本映画の面白さ

- 予測にまつわる奇妙な実話を数学で読みとく

- そのつらさには正当な理由がある。

- 「崩壊の現場」から人類の現在と未来を考察する知的刺激に満ちたルポルタージュ!

- 麻布台ヒルズの設計で世界を熱狂させる、希代の建築家のビジュアル・マニフェスト!

- 苦痛を味わう方が幸福になる?科学的に苦しみの価値を考察

- 近代短歌はおもしろい!

- 12の分岐点に整理すると、日本国の形がよくわかる。

- ネコの言語コミュニケーションについて、最新科学で明らかに!

草思社ブログをご覧ください

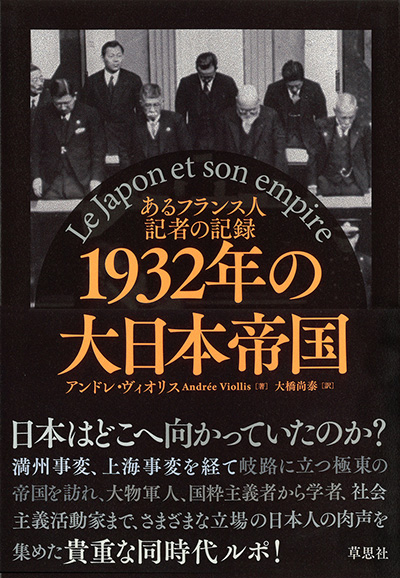

岐路に立つ日本人の〈肉声〉を克明に伝える貴重な同時代ルポ!

満洲事変の翌年にあたる一九三二年(昭和七年)、「日本はどこへ向かっているのか」を取材するために日本を訪れた『ル・プチ・パリジヤン』紙の特派員アンドレ・ヴィオリス(一八七〇〜一九五〇)は、当時、若手将校から崇拝の的になっていた荒木貞夫(陸相)のほか、平沼騏一郎、安部磯雄らとも対面し、そのやりとりを含む日本人の肉声を記録したルポ(Le Japon et son empire, Grasset, Paris)を一九三三年に刊行しました。本書はその全訳に詳細な注を付した一冊です。

著者のヴィオリスは主に両大戦間に活躍した著名なジャーナリストで、フランス初の女性ルポルタージュ作家として、アイルランド内戦、アフガニスタンの内乱、第一次上海事変など、つねに危険と背中あわせの現場に赴いて取材を敢行し、多数の著作を残しています。そして日本においても著者が来日した一九三二年という年は、年初に血盟団による暗殺事件が立て続けに起き、五月十五日にはいわゆる「五・一五事件」が勃発、時の首相・犬養毅が暗殺されて戦前の政党政治が幕を閉じた年です。国際連盟との訣別も視野に入れていた当時の日本で、著者は日本の対外姿勢に批判的な立場から取材を行なっているのですが、結果的にはそのおかげで、この時代の日本人の言い分や、どのような対外意識をもっていたのかが明確に本書に記録されることになりました。

何人もの日本人が苛立たしげに「ああ、せめて一九三六年以前に米国と戦争ができたらなあ。そうしたら、きっと勝つことができるのに」と口にするのを聞いたと著者は記しています。そして離日する著者を神戸港まで見送った元社会主義者の青年は「(このままでは)日本全体が腹切りしなければならなくなるのではありませんか」という著者の問いに、「でも、ご存じでしょう、『辱められてつまらぬ生き方をするよりは死んだほうがましだ』というわれわれ古来の価値観を……」と答えています。

本書の巻末近くで著者は「アメリカは、かつてない経済的・金融的な困難にかかりきりになっているが、それでも太平洋で海軍の示威行動に励んでおり、絶対に必要と感じられていたわけではない軍艦の建造を進めている。……太平洋での紛争は世界のバランスを乱し、何百万人もの運命を巻きこむ可能性があるが、それはもう起こりえないことではなくなっているようにみえる。日本はどこへ駈けてゆくのだろう」と予言めいた言葉を残していますが、それは十年も経たずに現実のものとなりました。

太平洋戦争へと至る歴史の中で「他にどのような道がありえたのか」はしばしば議論になりますが、本書の記述をお読みいただければ、一九三二年の段階ですでに多くの日本人の間で日米決戦へと至る道筋や、その結末までもが意識されていることがわかります。日本はなぜ日米開戦という悲劇的決断をせざるを得なかったのか。本書は、その背景となる危機の時代の空気を生々しく伝える第一級の資料といえます。

〔以下、本書「解説」より〕

アメリカからも、たび重なる屈辱を受けていたと日本人は感じていたことがヴィオリスの筆からわかる。まず、ヴィオリスに講義をした将校たちは、日露戦争で日本が勝利すると「アメリカが嫉妬して騒ぐ番」となり、ワシントン会議につづいてロンドン軍縮会議でも日本の海軍が弱められて「新たな屈辱」を受けたと語る。

さらに三山一輝は「欧米が日本を理解しようとせず、日本を見捨てて軽蔑している以上、欧米ぬきで事を進めるつもりです。」と述べているが、これが形となってあらわれたのが一九三三年(昭和八年)はじめの国際連盟からの脱退だった。

さらに、ヴィオリスはフランスの社会学者アンドレ・シーグフリードを援用しながら、アメリカでの日本人移民に対する人種差別について語ったうえで、排日移民法は「日本人の自尊心にとって生々しい傷となり、その傷はいまだに癒えていない。この傷口を洗い、ふさぐには、戦争に訴えてアメリカ人に血を流させる必要があるのではないかと考えている日本人がたくさんいる。」と書いている。

(担当/碇)