話題の本

話題の本一覧

- 中古住宅を「探す・買う・直す」が一冊でわかる!

- 小津だけじゃない昭和の日本映画の面白さ

- 予測にまつわる奇妙な実話を数学で読みとく

- そのつらさには正当な理由がある。

- 「崩壊の現場」から人類の現在と未来を考察する知的刺激に満ちたルポルタージュ!

- 麻布台ヒルズの設計で世界を熱狂させる、希代の建築家のビジュアル・マニフェスト!

- 苦痛を味わう方が幸福になる?科学的に苦しみの価値を考察

- 近代短歌はおもしろい!

- 12の分岐点に整理すると、日本国の形がよくわかる。

- ネコの言語コミュニケーションについて、最新科学で明らかに!

草思社ブログをご覧ください

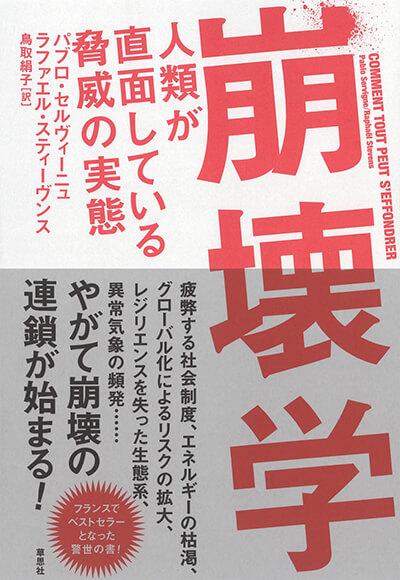

現在の文明はどのような形で崩壊するのか?

フランスでベストセラーとなった警世の書!

異常気象を伝えるニュースで「数十年に一度の」というフレーズが頻繁に使われ始めたのはいつごろからでしょうか。いまや異常が「通常」となった感もありますが、この現象は日本にとどまりません。昨年から今年にかけてヨーロッパ各地でも熱波や豪雨、洪水が頻繁に起こり、多くの人々が地球の歯車が狂いだしたのでないかという危惧を抱くようになりました。2015年にスイユ社より刊行されていた本書に注目が集まり、フランスでベストセラーに躍り出た背景には、そのような背景があります。

この本の原題は“Comment tout peut s’effondrer:Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes”で、直訳すれば「こうしてすべてが崩壊する:現世代のための崩壊学ハンドブック」という意味になります。「崩壊学(collapsologie/コラプソロジー)」というのは、著者たちの造語で、私たちの現代文明が近い将来(現世代が生きているあいだ)に崩壊する可能性が高いことを膨大なデータや指標もとに予測し、その前提の上に立って対応策を考えようとする学際的な学問です。著者は「崩壊」について「人口の大半に(法的な枠組では)衣食住やエネルギーといった生活必需品が供給されなくなるプロセス」であると定義しています。

私たちの危機意識は異常気象にじかに結びつく地球温暖化に向けられがちですが、本書では地球温暖化の問題にとどまらず、エネルギーの枯渇(とくにオイルピークの問題)、人口問題、金融システムの脆弱性、生物多様性の喪失……といったさまざまな角度から、私たちが直面している危機の実態を明らかにしています。本書には数多くの驚くべき指摘がありますが、特に衝撃的なのは、仮に人類が現在抱えている問題を克服できる新技術を生み出すことができても、現在の肥大化した社会システムにおいては、社会学でいう「ロック・イン現象」が働いて改革が進まない、という指摘です。たとえ再生可能エネルギーに可能性が見えても、それによって莫大な資金が投資されて運営されている石油精製施設や原子力関連施設を放棄することはできない、ということです。

過去にも栄華を誇った多くの文明が崩壊の時を迎えましたが、それはいずれも「ある地域」に限定された出来事でした。ですが、今日の世界は「グローバルなシステム系リスク」によって覆われていて、供給や物流のささいな断絶ですら巨大なドミノ現象を引き起こされる可能性があります。非常事態が避けられないのであれば、それをどう「人間的に切り抜ける」かを考えるべきだというのが著者たちの主張で、その点で本書はいわゆる終末論とは一線を画しています。危機を足掛かりにどう「より良い未来」を構築できるか。私たちは何から変えていけばいいのか。これからの時代を生きるすべての方に読んでいただきたい一冊です。

(担当・碇)