話題の本

話題の本一覧

- 小津だけじゃない昭和の日本映画の面白さ

- 予測にまつわる奇妙な実話を数学で読みとく

- そのつらさには正当な理由がある。

- 「崩壊の現場」から人類の現在と未来を考察する知的刺激に満ちたルポルタージュ!

- 麻布台ヒルズの設計で世界を熱狂させる、希代の建築家のビジュアル・マニフェスト!

- 苦痛を味わう方が幸福になる?科学的に苦しみの価値を考察

- 近代短歌はおもしろい!

- 12の分岐点に整理すると、日本国の形がよくわかる。

- ネコの言語コミュニケーションについて、最新科学で明らかに!

- 比類なき宗教戦争から、世紀の叛逆劇へ――。戦国史の謎に挑む傑作歴史小説!

草思社ブログをご覧ください

難読漢字は日本語の歴史を知る「化石」として残っている。

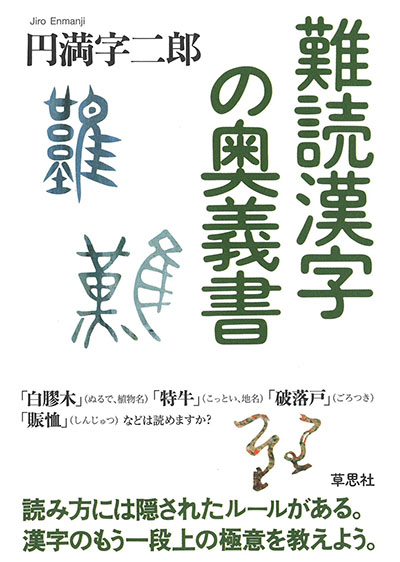

難読漢字の奥義書

円満字二郎 著

漢字は中国で紀元前1400年ぐらいに生まれたとされる。中國北部の黄河流域が発祥の地とされる。日本へは4世紀ぐらいに入って来たらしい。古墳時代のことで、古墳の副葬品に漢字が書かれているものがある。ただ何度にもわたって別々の地域から入って来たので中国語読みである「音読み」でも呉音、唐音、漢音などが入り乱れているうえ、さらにうまく発音できなくて中国風訛りになっているものもある。また訓読みというのが画期的な発明で、原日本語の発音で同じ意味の漢字を読んだ読み方である。(一種の翻訳と言っていい。)

漢字という輸入された文字・言語で、原日本人の間で交わされていた音声としての日本語を書き表そうというのであるから、そこにはたいそうな工夫や技術が生じる。漢字を簡略化した平仮名やカタカナなどの発明をまじえて、何とか使い勝手のいい言語にしようと今日までつとめた日本人の努力は、すごいと言えばすごいのである。この間1600年ぐらいかかっている。自前の言語でない漢字を工夫して使って使って、今や日本語は世界の言語の中で有数の、実に精妙な、そして正確な意味を伝えられる近代的な言語になっている。

ただし、例えば「瘧」(おこり)とか「膕」(ひかがみ)とか今ではあまり使わない読み方の中に過去の苦闘の歴史が「化石」のように残っているのが面白い。難読漢字が今日クイズなどで興味を集めているのはそんな文化遺産としての日本語の味わいなのだろう。本書はその優れた手引書として申し分なくできている。

(担当/木谷)