話題の本

話題の本一覧

- 追いつめられる金一族、成熟しない韓国政治。またもや半島が波瀾の目に。

- 子供たちの前途を祝する書

- フランス旅行で建築を見ない人はいない。なぜならそれは歴史の証人だから

- 「明日に向かって種を蒔け!」 2000年以上前から伝わる心に刺さる不思議な名言

- 孤高の天才による、童心溢れる藝術作品

- 長期目線のドラフト戦略なくして、真に強い球団はつくれない。

- 365日続くなんの変哲もない日々!

- 1761年創業の古書店でのおかしな体験記

- 「知と文化の集積地」古書街は、いかにして作られてきたか?

- 空のすばらしい色、かたち、輝き

草思社ブログをご覧ください

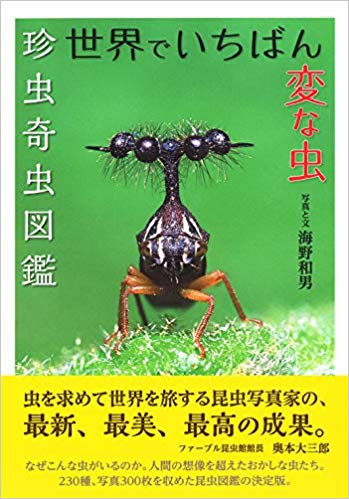

大いなる謎への驚きと、人間の生き方への示唆

昆虫は名前をつけられたものだけでも120万種ぐらいいて(一説には100万種ともいう)、毎年、新種が発見され続けており、地球上でもっとも繁栄した生物といわれている。多種多様で無限に近い変容、変種が生み出されている。

本書では、われわれの周囲にいる「普通の虫」ではなく、いわゆる誰でも見ればわかる「珍虫奇虫」を取り上げている。昆虫が変容の幅が大きく、想像を絶する形になるのは、体長が平均5ミリぐらいと小さくて、さまざまに微小な環境(ニッチェ)に適応して生きていけるからである。世代交代も早くて進化適応がどんどんすすみ、その環境に特化した形になる。ただテングビワハゴロモの派手な長い突起のように(本書P30~33)、なぜその長い突起が必要なのかがわからない(解明されていない)ことも多い。いまだ手つかずの謎が多い生物でもある。本書ではその謎が謎を呼ぶ不思議な形態・生態を著者苦心の写真で味わってもらいたい。19世紀のウォーレスやダーウィンなどの博物学者たちの素朴な驚きを追体験していただきたい。

もう一つの読み方は昆虫には人間の生き方への示唆があるという側面である。

例えば本書P96とP97の見開きページに取り上げられている「サガペド」と「オドリバエ」の解説を読んでみよう。

サガペドはキリギリスの一種でヨーロッパから西アジアに生息する体長10センチぐらいの虫である。小見出しには「獰猛で、メスだけで勝手に生きている」とあるように単為生殖の昆虫で、メスだけで繁殖する。オスは見つかっていない。交尾の相手を見つける必要がないので、翅も退化し、飛ぶことができず行動範囲も狭い。単為生殖だから繁殖も簡単だろうと思うと、実はこのサガペドは絶滅の危機に瀕しているという。生殖が簡単だからいいというわけではないらしい。翅を使って飛び回り、生息域を広げ、繁栄してきたのが昆虫なので、これに反した生き方には何か無理があるらしい。これは何を意味しているのか。

オドリバエというのは1センチぐらいのハエで、もっと小型の昆虫をエサにしている肉食のハエである。このオドリバエはオスがエサになる獲物を捕らえるとそれをメスにプレゼントすることで交尾ができることになる。掲載されている写真を見ると、メスがプレゼントされた獲物を食べている間にオスは交尾している。メスは基本的に獲物をとることをしないという。オスが交尾の代償として持ってくる獲物を食べるだけである。これだけでも面白いが、オドリバエのオスの中には脚から糸を出して獲物をラッピングする種類がある。ところがそのラッピングした獲物の中身が空の場合があるそうだ。メスはその空のラッピングされた獲物を受けとっても交尾する。「こうなると、贈り物はメスの栄養補給にはならないから、交尾のための儀式的贈り物ということになる。プレゼントをもらったら、中には何も入っていない。これで満足するというのもおかしな話だと思うが、儀式というものはそういうものかもしれない」と著者は書いている。このサガペドとオドリバエの二つの事例だけでも人間の男女関係への示唆に富んでいる、というのは考えすぎだろうか。

(担当/木谷)