話題の本

話題の本一覧

- 小津だけじゃない昭和の日本映画の面白さ

- 予測にまつわる奇妙な実話を数学で読みとく

- そのつらさには正当な理由がある。

- 「崩壊の現場」から人類の現在と未来を考察する知的刺激に満ちたルポルタージュ!

- 麻布台ヒルズの設計で世界を熱狂させる、希代の建築家のビジュアル・マニフェスト!

- 苦痛を味わう方が幸福になる?科学的に苦しみの価値を考察

- 近代短歌はおもしろい!

- 12の分岐点に整理すると、日本国の形がよくわかる。

- ネコの言語コミュニケーションについて、最新科学で明らかに!

- 比類なき宗教戦争から、世紀の叛逆劇へ――。戦国史の謎に挑む傑作歴史小説!

草思社ブログをご覧ください

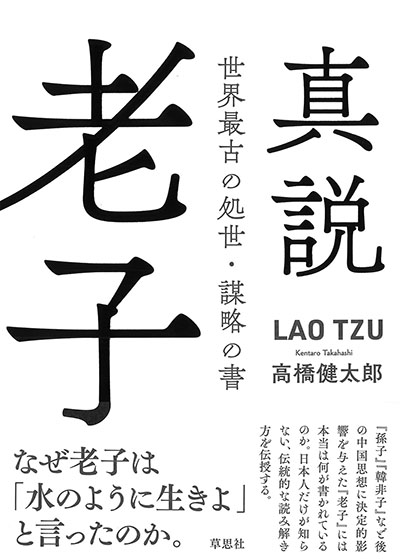

『老子』には本当は何が書かれているのか?

■日本で誤解されてきた『老子』

『老子』と聞いて、どんなイメージを持つでしょうか? 中国古典に興味がある方だと、もしかすると「無為自然」「足るを知る」「上善如水」など、『老子』に書かれている有名なフレーズのいくつかが浮かぶかもしれません。またある人は「流れに身を任せよ」「あるがままに生きよ」とラクに生きるための心構えや哲学について書かれた本だと思っているかもしれません。

しかし、本書で紹介する『老子』はこれまでのイメージとはまったく逆、『老子』を一貫した処世・謀略術の体系として読み解くものです。

■「あるがままでいい」とは「何もしない」ことではない

事実、歴史的にみると『老子』を真正面から謀略術として理解する行為は、中国や日本において伝統的に行われていた解釈法でした。『老子』は、兵法や戦略の書である『孫子』や『韓非子』に多大な影響を与えていますし、かの毛沢東も『老子』を戦略書として愛読していたと言われています。

『老子』は単に無欲で厭世的な哲学書ではないのです。

■乱世とも呼べる現代にこそ役立つ老子の教え

著者は、「『老子』全体を謀略術の体系と解釈してはじめてわかる教えがある」とし、「実社会に生きる我々を、生き残る者と亡びる者、成功する者と失敗する者、勝つ者と負ける者、幸福な者と不幸な者に分けるものの正体がつかめる」と言います。

本書で紹介される「老子」流処世・謀略の理論の数々は、乱世と言っても過言ではない現代にも通用するものばかりです。

これまで抽象的で難解だと言われていた『老子』をこれほどまでに明快に解説した本はないでしょう。もう一度『老子』を読み直したい、もっと『老子』を深く知りたい、理解したいという人にも最適です。

ぜひ新しい『老子』の世界観を堪能していただければ幸いです。

(担当/吉田)

目次より

1章 「あるがままでいい」というウソ──封印された『老子』謀略術

2章 「道」は成功者を必ず殺す──『老子』が喝破した世界の仕組みとは?

3章 『老子』とは「道」を利用した戦略である──「反」と「柔弱」

4章 「足るを知る」本当の意味──人間の欲望が生死を分ける

5章 「王」はいかに人を動かすべきか──権力と敵意の構造

6章 「隠君子」という生き方──なぜ真の成功者は隠れているのか