話題の本

話題の本一覧

- スマホ登場で「子ども時代」のあり方は完全に変わった。

- 犬に良い暮らしは、人間にも最高だった!

- ページを開けば、旅心が動き出す。東欧の色、匂い、料理まで味わえる記憶で旅するフォトエッセイ。

- 中古住宅を「探す・買う・直す」が一冊でわかる!

- 小津だけじゃない昭和の日本映画の面白さ

- 予測にまつわる奇妙な実話を数学で読みとく

- そのつらさには正当な理由がある。

- 「崩壊の現場」から人類の現在と未来を考察する知的刺激に満ちたルポルタージュ!

- 麻布台ヒルズの設計で世界を熱狂させる、希代の建築家のビジュアル・マニフェスト!

- 苦痛を味わう方が幸福になる?科学的に苦しみの価値を考察

草思社ブログをご覧ください

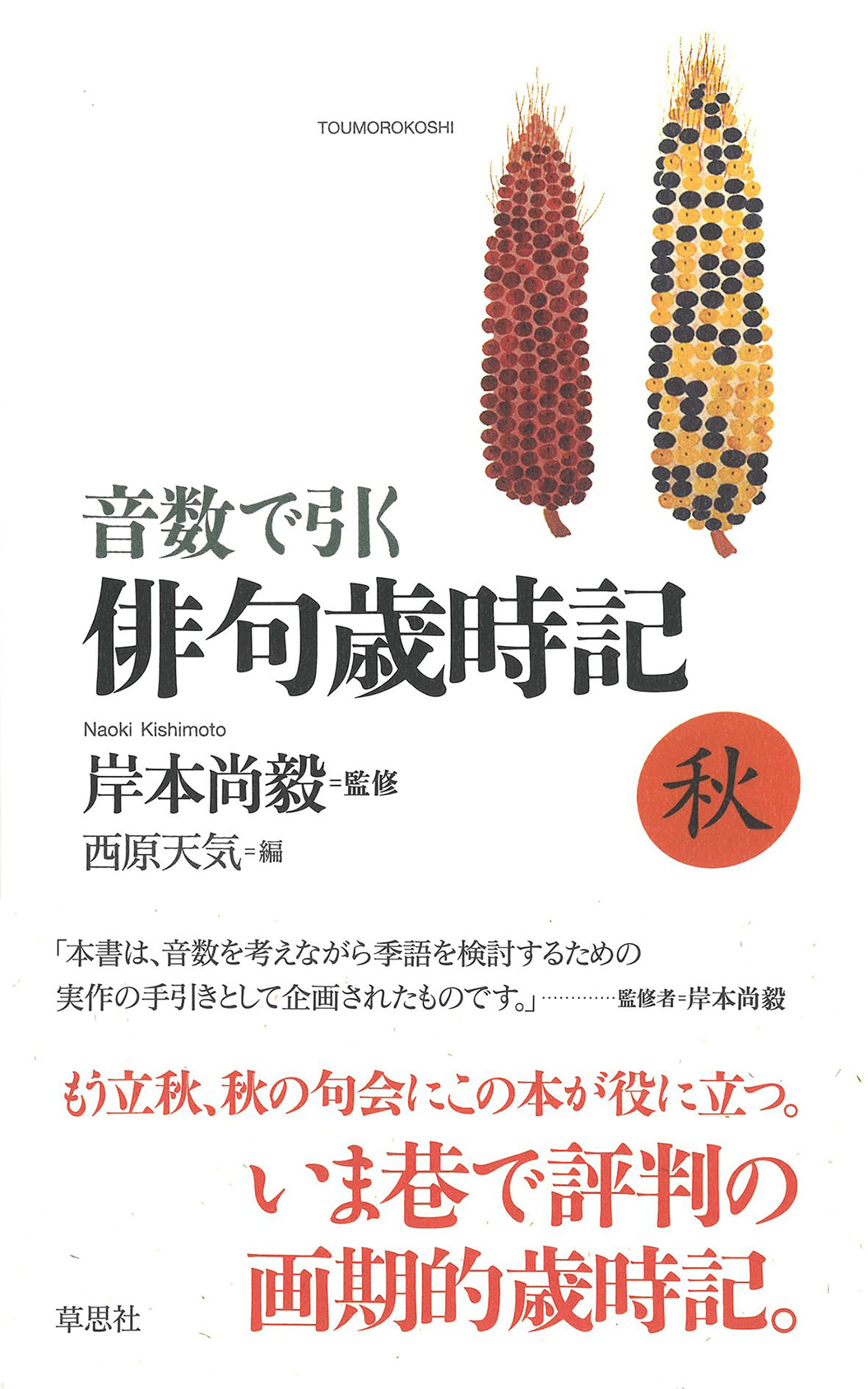

すでに巷では「とても役に立つ、手離せない」と話題沸騰。

本書は『音数で引く俳句歳時記・春』『音数で引く俳句歳時記・夏』の続編で、8月8日に来る「立秋」に備えて、秋の句作・句会のために刊行された「秋」編です。秋の季語を音数別にまとめたものです。2音の「秋」「月」「霧」などから15音の「雀大水に入り蛤に為る」(すずめうみにいりてはまぐりになる、晩秋の季語)まで、こうしてまとめられた歳時記は初めての試みで、俳人には句作りに大変便利だと、すでに評判になっています。

監修者の俳人・岸本尚毅氏は「はじめに」の中で、例によって高浜虚子の句をあげつつ、句作にとって音数がいかに大事かをこう述べています。

「木曾川の今こそ光れ渡り鳥」

これは虚子の名句の一つですが、元は、

「木曾川の今こそ光れ小鳥来る」

という句で、虚子自身によって改稿されたもののようです。文芸評論家の山本健吉氏は「今こそ光れ」という命令形が「木曾川よ光れ」という意味の通常の形容だけではなく、「渡り鳥」という言葉にもかかり、秋の木曾川と空をきらめきながら渡っていく鳥たちの光にあふれた情景が見事に写されているとしています。この句を改稿するとき、虚子の中で「小鳥来る」を「渡り鳥」という季語に替えた要因は何かと推量するに、虚子はもっと情景を強く豊かにする季語はないか、下5に入る5音の季語は何かと考えたはずです。そして選んだのが「渡り鳥」だったということです。

五七五の定型と季語という最小限のルールの中で句作を愉しむのが俳句という形式です。

岸本氏の末文はこうなっています。

「本書は、音数を考えながら季語を検討するための実作の手引きとして企画されたものです。本書の読者の皆さんに、季語との良き出会いをもたらすことを期待しています。」

つまり何がそこにはまるか、季語を音数で捕らえておくと良いということなのです。

(担当/木谷)