話題の本

話題の本一覧

- 苦痛を味わう方が幸福になる?科学的に苦しみの価値を考察

- 近代短歌はおもしろい!

- 12の分岐点に整理すると、日本国の形がよくわかる。

- ネコの言語コミュニケーションについて、最新科学で明らかに!

- 比類なき宗教戦争から、世紀の叛逆劇へ――。戦国史の謎に挑む傑作歴史小説!

- 従来のイメージを覆す新しい人物像を丁寧に解説。今の時代にこそ求められるリーダーの姿

- 多奏的な「かたち」のつながりを読み解く、新たな韓国文化論

- 「リンゴの唄」の赤と青の色はどのような色だったのか。

- 「大人の世界」が見えてくる、最もキケンな時代――。

- 誰も1000万ドル以上持つべきではない!超富裕層による世界の歪みを正す、資産制限という衝撃の提案

草思社ブログをご覧ください

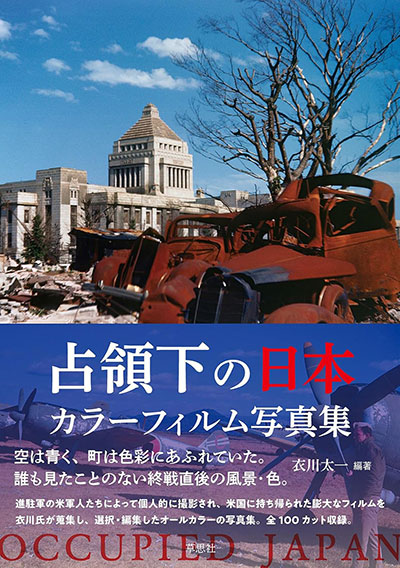

「リンゴの唄」の赤と青の色はどのような色だったのか。

「赤いリンゴにくちびる寄せて 黙って見ている青い空」、戦後を象徴する歌謡曲、並木路子の「リンゴの唄」に歌われているリンゴの赤い色や青い空の青さはどのような色であったか。本書を見ていると赤と青の色彩の美しさに驚く。カバーに使われている瓦礫越しの国会議事堂の写真も赤さびた破壊された真っ赤な自動車の向こうに、青い空を背景に終戦直後の国会議事堂が立っている。本書の特徴はこの青と赤の色彩かもしれない。

占領時代1945年から1952年がどういう時代であったかは、だんだん解明されつつある。政治的・社会的に何が行われたのかが多くの研究・書物で明らかにされつつある。江藤淳氏の名著『閉ざされた言語空間』以来、それが今日の日本文化にどのような変容を与えたかもわかってきた。別のアプローチとして、その変容やバイアスがどのようなものであったかを知るために本書の写真を眺めてみるのは一助になるかもしれない。

本書に集められた100カットの写真は編著者の衣川太一氏のコレクション1万3千カットの中から選び抜かれたものである。占領時代、日本を訪れた米軍人たちが観光目的で撮った写真が主になっている。その特徴は一つには、コダクロームというカラーフィルムで撮られていること。日本人には当時やや高価で高根の花だったカラー写真で日本国中を興味本位で撮り歩いていることである。カラーということが重要で、しかも高品質のコダクローム、色彩の再現性が高い。当時の日本人の写真(報道写真や家庭写真なども)は白黒が普通でカラーはあまりない。リバーサルのスライド用フィルムで発色がいい。占領時代のカラー写真はないことはないが、フィルム資料研究家の衣川氏によるコレクションでは良質なものを選定して、さらにクリーニングしたりして、劣化や褪色などの程度の少ないものを取り上げている。つまり占領時代の風景はどのような色彩であったかをかなり忠実に再現してくれている。

もう一つの特徴は進駐してきた軍人が撮影したものだけに、日本人が記録していないものが映っていることである。

当時の米軍は日本各地を接収して日本人をオフリミット(立ち入り禁止)にしていた。偶然映ってしまったものに面白い風景がある。外国人には珍しい風俗(木炭自動車や闇市で売っている魚や食品など)。あるいは日本人には撮らせてもらえなかった施設内の写真(基地内の写真とか)。記録として珍しい写真があるということだ。

本書は占領下の日本を記録した写真類として極めて貴重な価値があると思うと同時に、当時の敗戦に打ちひしがれているかと思う日本人たちが意外や、元気そうで活力にあふれていることを新たに気づかせてくれる。一読の価値がある写真集である。

(担当/木谷)