話題の本

話題の本一覧

- 戦国時代の実相を国内外の「経済」から読みとく!

- 「老後は楽しまなきゃ損」バカが、やかましい!

- 2月発売新刊のお知らせ

- いかに過去と上手に向き合うか。幸せに生きるための方法論

- 「撮る」ことは、ともに生きること——知られざる風俗の世界に迫る渾身のノンフィクション

- なぜ美術館が狙われるのか。ミステリー小説よりも面白いノンフィクション

- スマホ登場で「子ども時代」のあり方は完全に変わった。

- 犬に良い暮らしは、人間にも最高だった!

- ページを開けば、旅心が動き出す。東欧の色、匂い、料理まで味わえる記憶で旅するフォトエッセイ。

- 中古住宅を「探す・買う・直す」が一冊でわかる!

草思社ブログをご覧ください

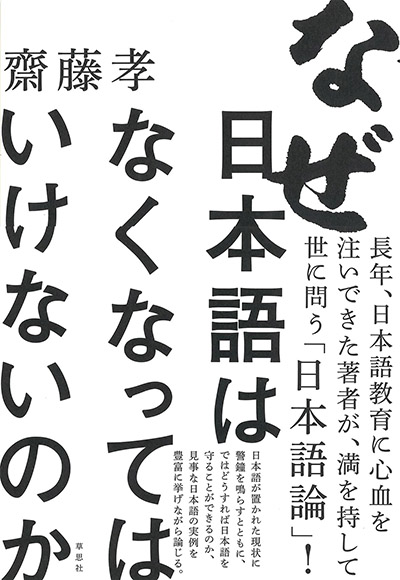

齋藤孝氏が満を持して世に問う「日本語論」

日本語は意識的に守らなければ消滅してしまう――。本書は長年、日本語教育に心血を注いできた齋藤孝氏の抱く、このような強い危機感から執筆されました。

日本人にとって日本語とは、水や空気のように存在し、当たり前のように使用しているもの。ところがこの日本語は、先人たちの努力によって少しずつ形を変えながら継承されてきたものであり、私たちはこれを次の世代へと伝えていく責務がある、と齋藤氏は訴えます。

本書の冒頭で取り上げられるのは、中国の新疆ウイグル自治区や内モンゴル自治区で行われている言論圧殺問題です。中国では少数民族の弾圧・同化政策が進められており、世界中から非難を浴びていますが、これはまさに特定の民族の言語を暴力的かつ強制的に奪い取ろうとする行為にほかなりません。歴史的にはこのようにして失われてしまった言語が多数存在します。

また日本企業が英語を社内公用語にするなど、普遍語としての影響力を増す英語に対して過剰なまでに同調する趨勢にも疑問を呈します。

「日本語なくして日本人なし」。本書では日本語が置かれた現状に警鐘を鳴らすとともに、ではどうすれば日本語を守ることができるのか、見事な日本語の実例を豊富に挙げながら論じられます。齋藤孝氏が、満を持して世に問う「日本語論」を是非ご一読ください。

(担当:渡邉)

【目次】

はじめに

第一章 努力しなければ日本語は守れない

失われてしまった言語たち/日本では取り上げられない言論圧殺問題/あるカザフ人女性の痛切な訴え/再教育施設のおぞましい内実/繰り返された「文化大革命」/中国各地で同様の問題が起きている/言語を守ることは人権を守ること/言語が奪われるとはどういうことか/消滅の危機にあるアイヌ語の美しさ/さまざまな言語を認め合う時代/多様性と逆行する英語の圧力/世界言語=優れた言語ではない/日本の総理は海外で英語を話すべきか/英語ができなければビジネスはできない?/英語コンプレックスに立ち向かったガンジー/日本語はいつまでも「当たり前なのか」/日本語を守るために必要なこと

第二章 日本の精神文化が失われつつある

『日本語が亡びるとき』の問題提起/日本語の水準と誇りをいかにして保つか/古文・漢文はオワコン?/失われつつある文語体の魅力/かろうじて日常に残る文語体だが……/文豪の語彙力が失われつつある/素読世代が生み出した傑作『渋江抽斎』/素読で日本語の精神を身体化する/福沢諭吉のユーモアあふれる日本語/方言が失われつつある/日本語で先人と感覚を共有する/「日本人に生まれてよかった」と思えるか/漢字が教えられていないという大問題/小学校の国語の教科書は薄すぎる/『声に出して読みたい日本語』が誕生した理由/『にほんごであそぼ』に関わって気づいたこと

第三章 日本語はなぜ貴重なのか──その特徴と魅力

謎に包まれた日本語の起源/日本語に革命をもたらした言文一致運動/日本語には主語がない/日本語文は三種類の述語で構成される/日本語と主客未分の哲学/「こと的な世界観」に生きる日本人/「お茶が入りました」のメンタリティ/省略を重んじる日本語の美学/「省略の美」は海外にも受け入れられている/「あいうえお」の語感と独自の意味/日本語と身体感覚のつながり/海外から見た日本語の特徴/日本語の特徴は柔軟性にある/西田幾多郎の「国語の自在性」

第四章 日本語を守るためにはどうすればいいのか

幼児期から名文に触れさせる意味/日本語が言葉の感性を高める/子どもは名文に感応する力を持っている/暗誦文化の復活がカギ/多様なニュアンスの込められた文学日本語/読書体験の重要性/「精神の継承」という奇跡を味わう/文学は「奥行きのある解釈」を可能にする/翻訳書で日本語を楽しむ/俳句ブームは一つの希望である/英語しか認めないのは時代遅れ/企業が英語力よりも大切にすべきこと/英語力と世界的な才能は無関係/日本の文化を守ることも大切/吉田松陰の徹底した無私の姿勢/日本の精神をどう受け継ぐか