話題の本

話題の本一覧

- 追いつめられる金一族、成熟しない韓国政治。またもや半島が波瀾の目に。

- 子供たちの前途を祝する書

- フランス旅行で建築を見ない人はいない。なぜならそれは歴史の証人だから

- 「明日に向かって種を蒔け!」 2000年以上前から伝わる心に刺さる不思議な名言

- 孤高の天才による、童心溢れる藝術作品

- 長期目線のドラフト戦略なくして、真に強い球団はつくれない。

- 365日続くなんの変哲もない日々!

- 1761年創業の古書店でのおかしな体験記

- 「知と文化の集積地」古書街は、いかにして作られてきたか?

- 空のすばらしい色、かたち、輝き

草思社ブログをご覧ください

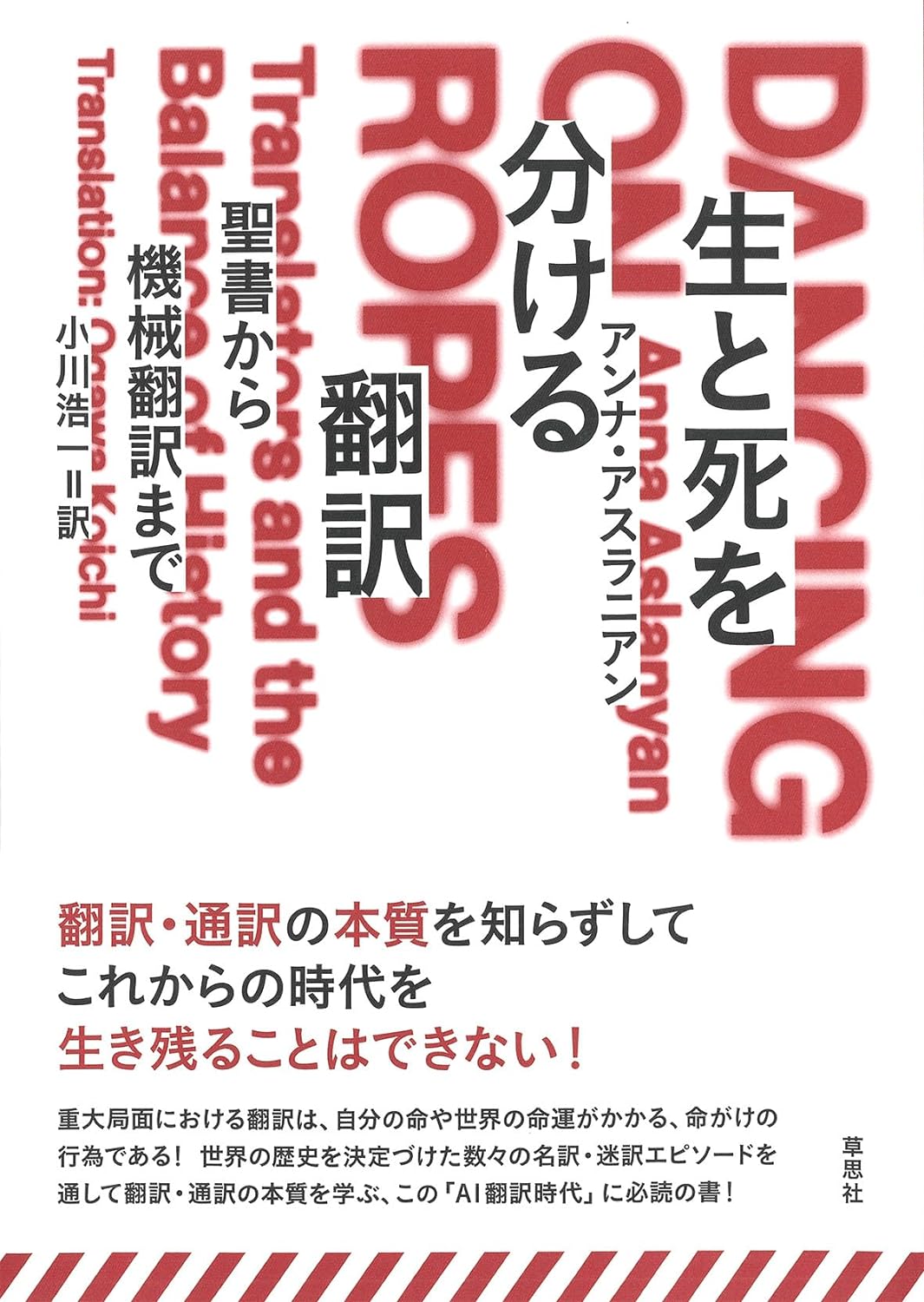

その翻訳、機械まかせでいいですか?先人に学ぶ翻訳の本質

いまでは機械翻訳が驚くほど発達し、翻訳が手軽かつ身近になりました。しかし、この翻訳・通訳という行為は、その過去を振り返って見ると、数々の歴史的な重大局面にかかわっており、表舞台には名前が出てこない翻訳者たちが涙ぐましい努力、創意工夫、そして勇気とともに行われてきたものです。それはまた少なからず、自分の命がかかったり世界の歴史を決定するような、重大な行為であることも少なくありませんでした。

本書は、さまざまな「歴史的な翻訳」のエピソードを見ることでその本質を知るものです。本書から先人の知恵を学び、翻訳の本質を理解しておくことは、まさに「AI翻訳時代」のいまこそ知っておくべき内容と言えます。

・「クズマの母」とは何者か?

本書で取り上げられる事例には、冷戦時の東西の意見を懸命に訳した通訳者、ヒトラーやムッソリーニのような独裁者の通訳、聖書という最も困難な翻訳書、ボルヘスと二人三脚で翻訳をした人物の貢献、ジャーナリズム翻訳というジャンルならではの苦労など、さまざまな時代、分野の翻訳エピソードに触れられます。

ひとつ例を挙げてみましょう。冷戦下、ニキータ・フルシチョフとリチャード・ニクソンは、対談でお互いのイデオロギーの優位性を示すべく「言葉による殴り合い」と称される諺を多用した対話を繰り広げましたが、それにあたった通訳者は大変な苦労を強いられました。このように諺が多用される場合、ときにその諺に適切な訳がその場で出ず直訳するしかないということもあります。フルシチョフは、「クズマの母をお見せしよう」という表現を何度か用いたことがありました。アメリカ側は、このことが具体的な人物なのか、あるいは比喩的な意味なのか分からず戦々恐々としていましたが、この「得体のしれない謎の母親」の正体は、「一度も見たことがないもの」という程度の意味のロシアの慣用句に過ぎなかったのです。直訳は意訳による誤解を防ぐこともあるので効果的な場面もありますが、一方で混乱につながる場合もあるのです。

本書ではほかにも、「翻訳先の文化にはない単語は変えてもいいのか」「ジョークをどこまで翻訳するか」「独裁者の通訳はそうでない人と何か変える必要があるのか」など、翻訳や通訳の際に経験する「あるある」ともいえるテーマのもっとも極端に表れた事例を、多数収録しています。

・翻訳者はまだ死んでいない。

端的にいってしまうと、翻訳とはそもそもイコールではない二つの言語を、翻訳・通訳者が必死につなげる行為です。これはほとんど、2つの宇宙に橋を架けるような行為と言っても過言ではありません。そのような言語の本質が理解できたときに、翻訳行為に人間がかかわることの意味が見えてくると思います。言葉が、適切な単語を適切な順序で並べるだけのものになり下がらない限り、「翻訳者」は存在し続けるのです。

(担当/吉田)

目次

序章 翻訳者はロープの上で踊る

第一章 世界を揺るがせる 諺の知識が世界を救う

第二章 笑いの効用 通訳にユーモアが必要な理由

第三章 追従術 翻訳者の処世術

第四章 観測と解析 科学分野の翻訳も楽ではない

第五章 英語の宝物 翻訳は言語そのものを豊かにもする

第六章 崇高な門 翻訳力が権力を持つとき

第七章 不貞 前代未聞の離婚通訳劇

第八章 ヒトラーの言葉の正確性 第二次世界大戦の通訳者たち

第九章 小物 戦争裁判の被告と通訳者

第十章 二人のラストドラゴマン アラブ世界とヨーロッパのはざまに消えゆく

第十一章 「私の方が彼に近しいと思うのだが」 翻訳と翻案のはざまで

第十二章 ボルヘスの五十パーセント 翻訳者という枠を超えた二人三脚

第十三章 単語を変えるのはアリか? 聖書という困難な翻訳の対象

第十四章 ジャーナレーション ジャーナリズム翻訳に求められるもの

第十五章 現地人との付き合い方 通訳の不遇さの古今東西

第十六章 名を正す 危機の時代における通訳のあり方

第十七章 権限のある機関の義務 翻訳のサービス化を考える

第十八章 非論理的要素 機械翻訳と翻訳者の未来