話題の本

話題の本一覧

- エビデンスに基づいた、画期的組織理論

- 「習近平」とは何者なのか?

- きみはエドワード・ウィルソンを知っているか?生物学の最重要人物に迫る

- 無駄こそが尊いという、禅の逆説的な知恵

- “人生の終盤”にドラマが炸裂!!の超短編老齢小説集

- 未曾有の強気社員はなぜ出現し、仕事に何を求めているのか

- 追いつめられる金一族、成熟しない韓国政治。またもや半島が波瀾の目に。

- 子供たちの前途を祝する書

- フランス旅行で建築を見ない人はいない。なぜならそれは歴史の証人だから

- 「明日に向かって種を蒔け!」 2000年以上前から伝わる心に刺さる不思議な名言

草思社ブログをご覧ください

木をかじってるだけじゃない!環境を救うスーパーアニマル

皆さんはビーバーと聞いて何を思い浮かべるでしょうか。ダムを作る、歯が丈夫で木をかじる、尻尾がオール状になっている、カワイイ……

おそらくこれが一般的なビーバー像ではないでしょうか。

しかし、実はビーバーは私達が知るよりも、はるかにヘンないきものなのです。

まず、ビーバーの学名は「カストル」というのですが、これはラテン語の「去勢された」という意味からきています。(カストラートと同じですね)。これはなぜかというと、実はビーバーは外見からは雌雄の判別がつかないのです。本書に登場する熟練のビーバー保護者によれば、においで嗅ぎ分けることができるそうです(オスはモーターオイルのような匂い、メスは古いチーズのような匂いなのだとか)。

また、ビーバーははじめから木でダムを作っていたわけではありません。その先祖は齧歯類のいち部と同じように、土に穴を掘って巣としていました。しかし、その穴も普通ではありませんでした。地中にらせんの穴をほっていたのです。後世になり、人類がその穴に堆積した化石を発見した時、「これは悪魔の螺旋だ!」と言ったのですが、先祖の頃からビーバーはヘンな習性をもった生き物だったのです。

また、ビーバーと人類の関係は意外にも浅からぬものがあります。アメリカの移入初期、ビーバーは貴重な資源でした。その毛皮は、実用だけでなく貿易品としても重要で、ある土地ではイギリスとその毛皮を巡って熾烈な対決があったほどです。このときイギリスは、「この土地はビーバーさえいなければアメリカにとっても価値はない」と考えて、ビーバーを壊滅させるという非道な解決策を実行しました。

そのような歴史もあり、ビーバーは20世紀初頭ごろまでに乱獲され数が大幅に減ってしまいます。ここからが、本書のもう一つの主人公、「ビーバー信者」の出番です。彼らは、必死でビーバーが再繁殖するように試行錯誤します。初期には、ビーバーをパラシュートで降下し、風に乗せればいい感じに分散するんじゃないかという、今では信じられないほど軽薄な試みが行われたこともあります(ちなみにこの降下作戦で命を落とした可愛そうなビーバーは1匹だけだったそうです)。ビーバーは、実はアメリカでは害獣だと考えている人も多いのですが、その対立をさけるべく、 あるビーバー信者 は、水は通すがビーバーは通さない「ビーバーデバイス」を発明し、人類とビーバーの共存の道を模索しています。

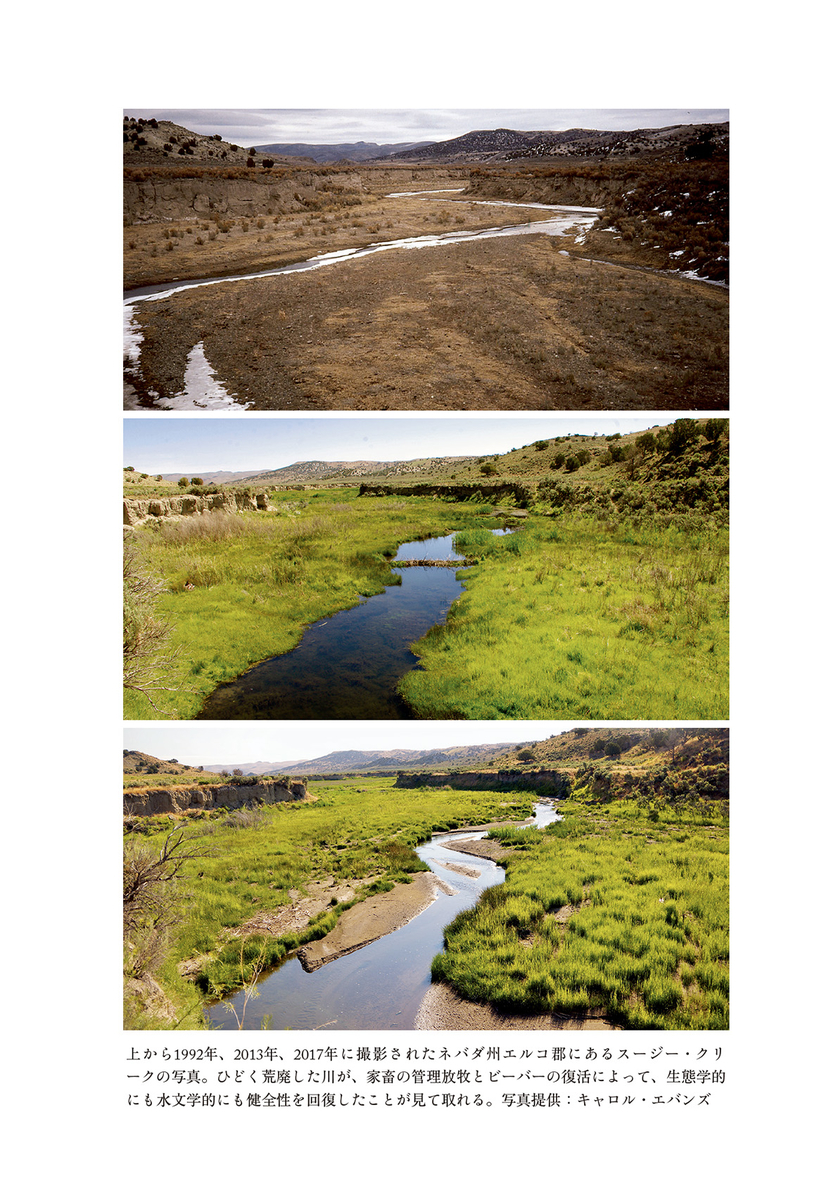

彼らの努力と、ビーバーの本来持つ異常な「建築欲」によって、ビーバーは少しずつ個体数を戻しました。その結果、驚くべきことに、数々の河川の治水が安定してきたことが判明しました(下図!)。近年、アメリカでは大型のハリケーンが襲来し、多大な被害をもたらしていますが、このビーバーによる治水が、人工のダムや人工河川にかわる治水として、いま大きな期待を寄せられてもいるのです。

本書を読めば、これまで「なんかカワイイ」ぐらいに思われていたビーバーが、 いかにヘンテコで、健気で、可愛そうでもあり、しかし救世主にもなるかもしれないという、とんでもなく興味深い生物であることがおわかりいただけるはずです。

(担当/吉田)