話題の本

話題の本一覧

- 小津だけじゃない昭和の日本映画の面白さ

- 予測にまつわる奇妙な実話を数学で読みとく

- そのつらさには正当な理由がある。

- 「崩壊の現場」から人類の現在と未来を考察する知的刺激に満ちたルポルタージュ!

- 麻布台ヒルズの設計で世界を熱狂させる、希代の建築家のビジュアル・マニフェスト!

- 苦痛を味わう方が幸福になる?科学的に苦しみの価値を考察

- 近代短歌はおもしろい!

- 12の分岐点に整理すると、日本国の形がよくわかる。

- ネコの言語コミュニケーションについて、最新科学で明らかに!

- 比類なき宗教戦争から、世紀の叛逆劇へ――。戦国史の謎に挑む傑作歴史小説!

草思社ブログをご覧ください

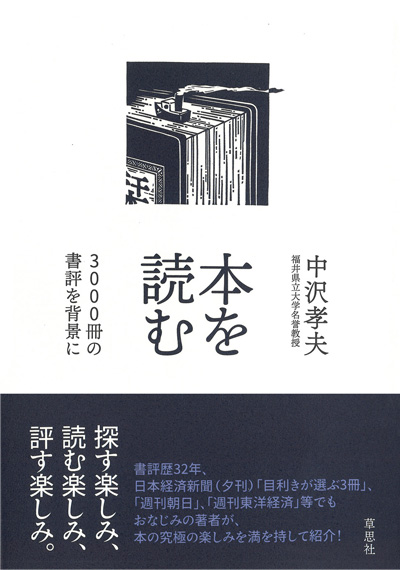

書評歴32年、日経夕刊「目利きが選ぶ3冊」でもおなじみの著者が、本の究極の楽しみを満を持して紹介!

探す楽しみ、読む楽しみ、評す楽しみ――

本の楽しみについて書き尽くす!

本書は、書評歴32年、約3000冊の書評を書いてきた著者が、これまでにどんな本を読み、どう楽しんできたかを綴る自伝的エッセイです。

著者の書評を書くときの基本姿勢は「自己の抑制」。大切なことは「自分が得をすることや、自分を輝かすことではなく、本を輝かすこと」と言い切ります。そこには本に対する深い敬意と愛情が表れています。それゆえ「自分を輝かすための書評」に対しては大いなる苦言を呈しています。

ほめるためか? 批判するためか? 結局何のために書評があるのか、書評の意義についても改めて考えさせられることでしょう。

本の中では、『福翁自伝』(福沢諭吉)、『ポーツマスの旗』(吉村昭)、『自省録』(マルクス・アウレーリウス)、『生きがいについて』(神谷恵美子)、『経済思想』(猪木武徳)、『読書論』(小泉信三)、『蟬しぐれ』(藤沢周平)など、著者が人生で感銘を受けた本が随所に紹介されており、古典から教養、娯楽の書までさまざまなタイプの本と出会えるブックガイドとしても楽しめるようになっています。

今でも繰り返して読んで楽しんでいるという意外な本、週に一回は必ず書店に足を運び自分で本を探し、喫茶店でビールを飲みながら買った本を開くときのワクワク感……著者と本との長年の付き合い方を通して、自分の人生とともにある本を見つけることの幸いや豊かさが伝わってきます。

本書によって、本の楽しみ方を再発見することにつながれば幸いです。ぜひ多くの方に読んでいただきたい一冊です。

(担当/吉田)

目次より

第1章 本を読む楽しみ

本を読む楽しみ、本屋に通う楽しみ

読書はときに苦役

45歳で立教大学に入学

書評の始まり

書評を書くときの基本姿勢は「自己の抑制」

ほめるための紹介か?

本を読むことは楽しいこと

近年の書評の事例

選択肢としての書評

第2章 本の読み始め

本を読む習慣

本で大人の世界を垣間見る

ほったらかしだったことの幸い

読書環境の重要性

吉本隆明・高坂正堯・マルクス

文学学校のこと

労組の専従時代の経験と出会い

書き手になる

本の良し悪しの基準

大学教師のスタート

大学の現実に愕然

「紙の情報」の意味と他者の好意

第3章 書評について

時代の変化と書評

自己啓発本と神谷美恵子などとの違いについて

知の広がりは基礎知識が支えとなる

楽しみで読む本の事例

書評の対象は古典ではなく、新刊書

書評の作法、選本について

第4章 本と教養

本とは「言葉」

代表的な英語による本と知られざる本

著者杉本鉞子について

「暮らしのため」本を書くということ

被引用率のこと

何をどう読むか、「人間の顔とは何か」

池田潔と小泉信三のこと

書評の真髄

トランプ大統領の登場の意味

第5章 書評の事例

終章 本を読む意味