話題の本

話題の本一覧

- 中古住宅を「探す・買う・直す」が一冊でわかる!

- 小津だけじゃない昭和の日本映画の面白さ

- 予測にまつわる奇妙な実話を数学で読みとく

- そのつらさには正当な理由がある。

- 「崩壊の現場」から人類の現在と未来を考察する知的刺激に満ちたルポルタージュ!

- 麻布台ヒルズの設計で世界を熱狂させる、希代の建築家のビジュアル・マニフェスト!

- 苦痛を味わう方が幸福になる?科学的に苦しみの価値を考察

- 近代短歌はおもしろい!

- 12の分岐点に整理すると、日本国の形がよくわかる。

- ネコの言語コミュニケーションについて、最新科学で明らかに!

草思社ブログをご覧ください

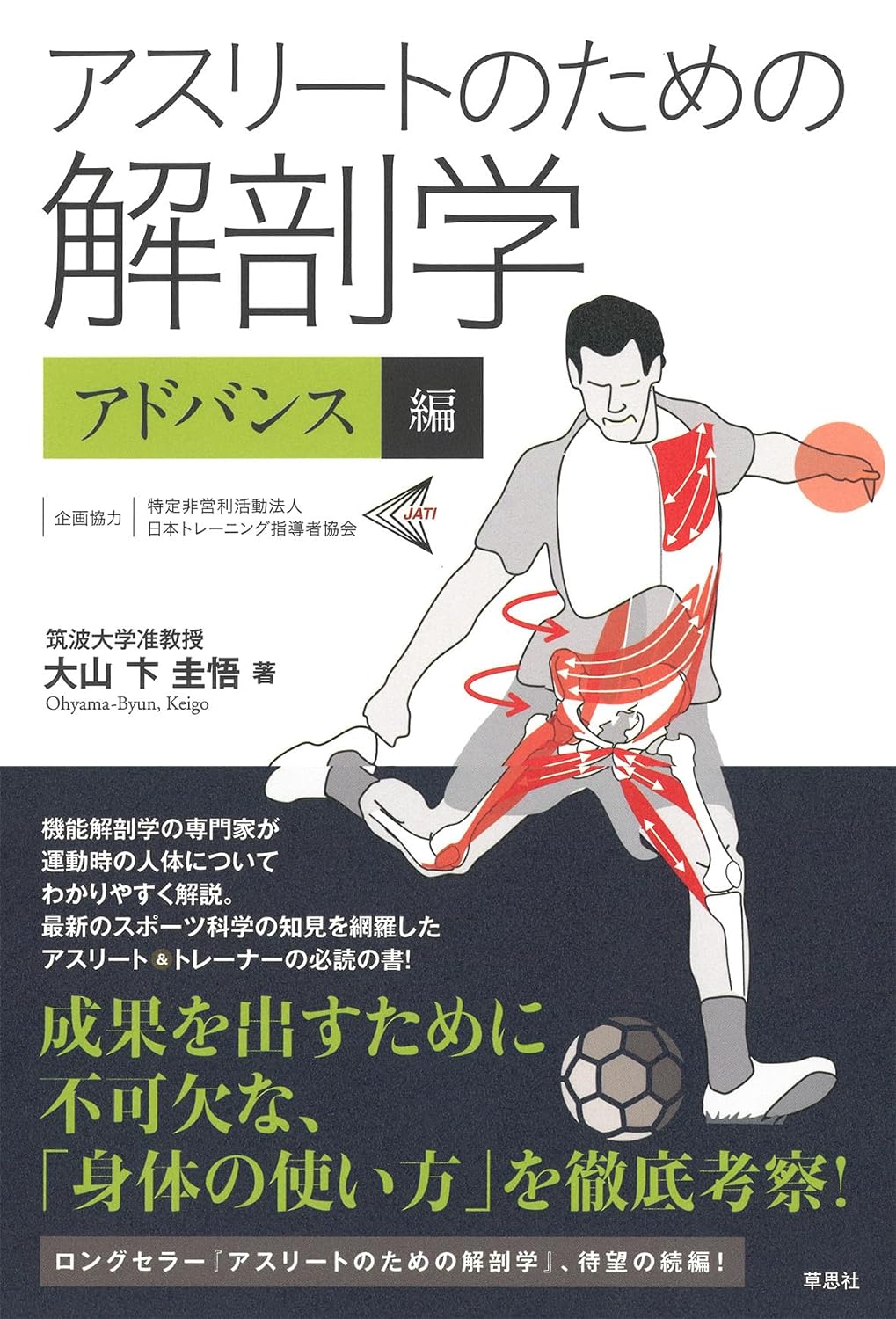

運動機構の「見どころ」を詳説!

本書は2020年に刊行されて以来、多くの読者を得て版を重ねている『アスリートのための解剖学』の姉妹編です。前著と同じく、日本トレーニング指導者協会(JATI)の機関誌『JATI EXPRESS』に連載された「GTK現場で使える機能解剖学」の内容に加筆・修正を加えて再構成した一冊です。著者はトップアスリートとしての競技歴(砲丸投げで全日本実業団優勝など)や陸連トレーナーとしての活動歴を持つ研究者であり、本書ではそうした多彩な経験をもとに、私たち人間の身体の仕組みの謎に迫っています。

〈人体の骨は200余り、筋は600を超えるといわれています。この数は、ほとんど変化しないにもかかわらず、身体の使い方に関する「みどころ」というのは、追求すればするほど、無限に生じるものです。本書では筆者の視点を通して見える、身体の運動機構の見どころについて図と共にお話ししていきたいと思います〉

本書の冒頭で著者はこのように述べています。今回の本では筋肉の生理学的な特性や筋腱周辺の細やかな構造に関する解説、体幹から上肢に関するトピックス、そして各部位間の仕組みと動きのつながりに注目した「キネティックチェーン」についても、わかりやすい解説がなされており、さらには、ストレッチングやテーピングといったコンディショニング手技についても機能解剖学的な視点から解説されています。

近年はネット上の動画などによってもアスリートに必要な情報が収集できるようになってきていますが、そうした情報の中には「解剖学的な理解が必ずしも正確でないと思われる情報も一定数見受けられます」と著者は述べています。では、何を基準に判断すればよいのか。「身体の仕組みや運動の成り立ちを取り扱う立場から、それぞれの情報が信ずるに足るものかどうかを見極める際の、もっとも信頼できる拠り所となるのが解剖学」なのです。トレーニング愛好者を含むすべてのアスリート及びトレーナーに、ぜひ目を通していただきたい一冊です。

(担当/碇)

【本書より】

アスリートが競技の現場で繰り出す高い出力、身体への負担の大きな動きというのは、生存や種の維持に関わらないところであっても、最大出力や身体を傷つける可能性があるくらいの大きな負荷を「みずからすすんで」つくり出しているわけです。これはきわめて「人間らしい」営みといえるでしょう。 そういう意味では、動物の中ではまったく特殊です。そのようなアスリートの活動であるからこそ、日常生活の負荷ではトレーニング効果を得るには不十分なことがほとんどで、意図的な負荷や動きづくりを考えていく必要があります。 このような見方からいうと、ヒトと動物の違いは、目的が同様の動きであっても意図的、戦略的にコントロール様式を変えていくことができる点ではないでしょうか。

【目次】

巻頭コラム 私の解剖学事始

Chapter1 筋の力発揮特性と補助機能のはなし

Chapter2 キネティックチェーンのはなし

Chapter3 体幹のはなし

Chapter4 上肢のはなし

Chapter5 ストレッチングとテーピングのはなし

巻末コラム 恐怖の悪循環