話題の本

話題の本一覧

- スマホ登場で「子ども時代」のあり方は完全に変わった。

- 犬に良い暮らしは、人間にも最高だった!

- ページを開けば、旅心が動き出す。東欧の色、匂い、料理まで味わえる記憶で旅するフォトエッセイ。

- 中古住宅を「探す・買う・直す」が一冊でわかる!

- 小津だけじゃない昭和の日本映画の面白さ

- 予測にまつわる奇妙な実話を数学で読みとく

- そのつらさには正当な理由がある。

- 「崩壊の現場」から人類の現在と未来を考察する知的刺激に満ちたルポルタージュ!

- 麻布台ヒルズの設計で世界を熱狂させる、希代の建築家のビジュアル・マニフェスト!

- 苦痛を味わう方が幸福になる?科学的に苦しみの価値を考察

草思社ブログをご覧ください

コッススは美味いか。昆虫のあらゆることはファーブルに聞け。

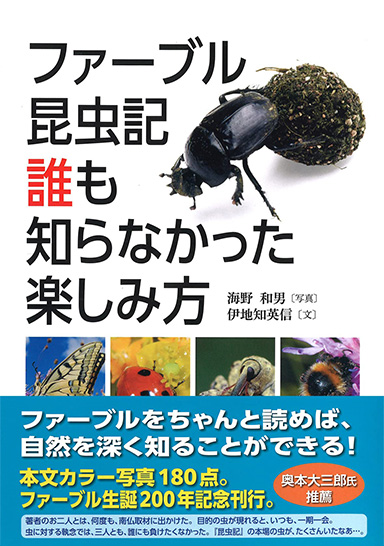

今年2023年はファーブルの生誕200年記念の年である。1823年に南仏プロヴァンスで生まれたジャン=アンリ・カジミール・ファーブルが55歳から83歳までの約30年を費やして書いた自然観察記が『ファーブル昆虫記』で、全10巻221章に及ぶ大部の書である。19世紀後半から20世紀前半にかけて多くの人に読まれ、生物学や進化論にも影響を与えた。日本では大正時代にアナキストの大杉栄により初訳されて以来いくつかの訳が出ている。しかしこの本は児童向けのダイジェスト版ばかりが有名で、全10巻を通読した人は少ないだろう。本書は近年刊行された奥本大三郎氏訳の『完訳版 ファーブル昆虫記』(全20巻、集英社刊)の編集に協力した二人(写真と編集・校閲)が、実はあまり知られていない『昆虫記』の本当の魅力や真価をナチュラリスト(自然愛好家)に向けて書いた『ファーブル昆虫記』入門書である。

昆虫に関するあらゆることが、『昆虫記』には書かれている。

例えば作今、話題の「昆虫食」については何と書かれているだろうか。

「ローマ人が贅沢の限りを尽くしたのちに辿り着いたという珍味コッスス。それは樫の木に棲む蛆虫だという。(略)串に刺して塩を振って炭火で焼いた。私が最初に口に入れ、家族や友人もかぶりつく。汁気が多くて軟らかく大変美味しい。(略)羽化してコッススの正体がヒロムネウスバカミキリだということが分かった」(P254)

「バッタを塩とバターで炒めるとザリガニかカニのような風味で美味しい」(P202)

「アリストテレスはセミの幼虫が美味しいと書き残している。家族で食べてみると小エビのような味だが、人にすすめられるものではなかった」(P191)

コウロギについては書かれていない。ファーブルでさえ試さなかったのだからまずいのだろうということはわかる。これを人類の未来の食料に考えていると知ったらファーブルはどんな感想を抱くだろうか。

ファーブルのいちばんの主張は進化論に対する懐疑で、昆虫の行動は「本能」としか呼ぶすべがないととらえていることだ。

「狩りバチが獲物に麻酔をかける行動は本能によって司られている。獲物に針を刺す一点は、ハチの刺しやすさではなく麻酔がよく効く一点である。そこは獲物の神経節が集まった狭い一点なのだ。これは私の数多くの狩りバチの観察から導き出された事実である」(P181)

「昆虫はその仕事と調和のとれた、きわめて鋭敏な感覚を持っている。その能力は、われわれ人間にはそれに似たものが何もないので、どういうものか想像すらできないものである」(P277)

本書の中で著者(伊地知英信氏)は

「ファーブルが進化論を目の敵にするのは、生物の行動や形態がすべて統一的に説明できるとするからである。(略)ファーブルは、人間の考えですべて昆虫のことが説明できるという考え方に疑問を呈する。そしてソクラテスを引いて『私がもっともよく知っていることは、自分が何も知らぬということである』と述べている」(P278)

と書いている。要は自然に対する人間の傲慢さを戒めていることだろう。進化論のような統一的理論に解明できない事象があり、観察した自然に裏切られることがファーブルにとっては常態なのだ。

すべての自然愛好家に読んでほしい本である。

(担当/木谷)