話題の本

話題の本一覧

- 苦痛を味わう方が幸福になる?科学的に苦しみの価値を考察

- 近代短歌はおもしろい!

- 12の分岐点に整理すると、日本国の形がよくわかる。

- ネコの言語コミュニケーションについて、最新科学で明らかに!

- 比類なき宗教戦争から、世紀の叛逆劇へ――。戦国史の謎に挑む傑作歴史小説!

- 従来のイメージを覆す新しい人物像を丁寧に解説。今の時代にこそ求められるリーダーの姿

- 多奏的な「かたち」のつながりを読み解く、新たな韓国文化論

- 「リンゴの唄」の赤と青の色はどのような色だったのか。

- 「大人の世界」が見えてくる、最もキケンな時代――。

- 誰も1000万ドル以上持つべきではない!超富裕層による世界の歪みを正す、資産制限という衝撃の提案

草思社ブログをご覧ください

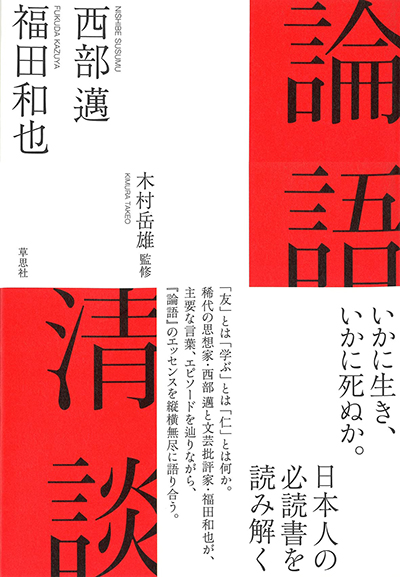

60歳の西部邁と39歳の福田和也が縦横無尽に語り合う

本書は2018年1月18日に自裁を遂げた西部邁氏が、2000年に福田和也氏と行った『論語』をめぐる対談を収めたものです。

福田氏による「まえがき」には当時の混乱する世相の中、「自分の足元を見つめ直そうと始めたことの一つが『論語』の再読」であったとあります。

漢の時代に孔子の弟子や孫弟子たちによってまとめられた『論語』は中国全土に広がっただけでなく、5世紀頃に初めての漢籍として日本に伝えられました。

その後、飛鳥時代から江戸時代まで『論語』は日本人にとっての必須の教養として浸透して、明治以降の日本人の知性を形成する礎となりました。

『論語』に詳しくない方でも「三十にして立ち、四十にして惑はず、五十にして天命を知る」をはじめとしたいくつかの言葉をご存知でしょう。

本書では、漢学者・木村岳雄氏の監修の下、西部氏、福田氏の二人がこれぞという『論語』の言葉をピックアップし、字義の解釈から歴史の話まで、冗談まじりに縦横無尽に語り合います。

大変楽しく読み通せば、『論語』のエッセンスが自然に理解できるという一冊です。

毎年のように自然災害に脅かされ、疫病がはびこり、戦火が止むことのない現在こそ、『論語』の知恵にあらためて学びたいものです。

【「まえがき」より】

西洋において最も広く読まれ、影響を与えてきた本といえば、聖書である。では東洋でそれにあたる本は何かといえば、『論語』である。

考えてみたら不思議な話ではないだろうか。小国で多少重い位についたことはあったにしろ、無位無官に等しく人生を終え、何人かの弟子から尊敬を集めて、その内のほんの一握りと肝胆相照らした孔子という人間が、一文明圏と言われるようなものまで構成する思想家となり、彼の言葉をまとめた『論語』が時を超え、国を越えて受け入れられるようになったのだから。(福田和也)

(担当:渡邉)

【目次】

まえがき 福田和也

第一章 日本人にとっての『論語』

「中庸」の精神と孔子の哲学/『論語』の精神を継承した日本人/「朋(とも)有り、遠方より来たる、亦(また)楽しからずや」/「巧言令色、鮮なし仁」/朋としての友を持つということ/「終はりを慎み遠きを追はば、民の徳厚きに帰せん」/「三十にして立ち、四十にして惑はず、五十にして天命を知る」/「我仁を欲すれば、斯(ここ)に仁至る」/確信としての伝統、運命愛としての孝悌/「行ひて余力有らば、則ち以て文を学べ」

第二章 『論語』と価値基準

「己に如(し)かざる者を友とすること無かれ」/「君子は周して比せず、小人は比して周せず」/場をつくるという意識/「図らざりき。楽を為すことの斯に至らんとは」/「之を道(みちび)くに徳を以てし、之を斉(ととの)ふるに礼を以てすれば、恥ありて且(かつ)格(いた)る」/「関雎(くわんしよ)は楽しみて淫せず、哀しみて傷(やぶ)らず」/「女子と小人は養ひ難し」/「子は怪力乱神を語らず」/フランス哲学の「怪力乱神を語らず」

第三章 孔子の「俗」と「聖」

孔子の出自と儒教の血統崇拝/父の「現実主義」と母の「神秘主義」/「吾少(わか)くして賤(いや)し。故に鄙事(ひじ)に多能なり」/「学びて思はざれば則ち罔(くら)し。思ひて学ばざれば則ち殆(あやふ)し」/「憤せずんば啓せず」/驕気と多欲と態色と淫志/「下剋上」の賤しさと「長幼の序」/徳治と法治の関係/政治家孔子はなぜ急いだか

第四章 孔子の「死ぬ準備」

「帰らんか、帰らんか」/「吾行ふとして二三子と与(とも)にせざる者無し」/「博奕(ばくえき)なる者有らずや。之を為すは猶ほ已(や)むに賢(まさ)れり」/「異端を攻(をさ)むるは斯れ害あるのみ」/「知らざるを知らずと為す、是知るなり」/「甚だしいかな吾が衰へたるや」