話題の本

話題の本一覧

- 中古住宅を「探す・買う・直す」が一冊でわかる!

- 小津だけじゃない昭和の日本映画の面白さ

- 予測にまつわる奇妙な実話を数学で読みとく

- そのつらさには正当な理由がある。

- 「崩壊の現場」から人類の現在と未来を考察する知的刺激に満ちたルポルタージュ!

- 麻布台ヒルズの設計で世界を熱狂させる、希代の建築家のビジュアル・マニフェスト!

- 苦痛を味わう方が幸福になる?科学的に苦しみの価値を考察

- 近代短歌はおもしろい!

- 12の分岐点に整理すると、日本国の形がよくわかる。

- ネコの言語コミュニケーションについて、最新科学で明らかに!

草思社ブログをご覧ください

国際的映画ビジネスの大変さ、日本映画の契約意識の低さなど。

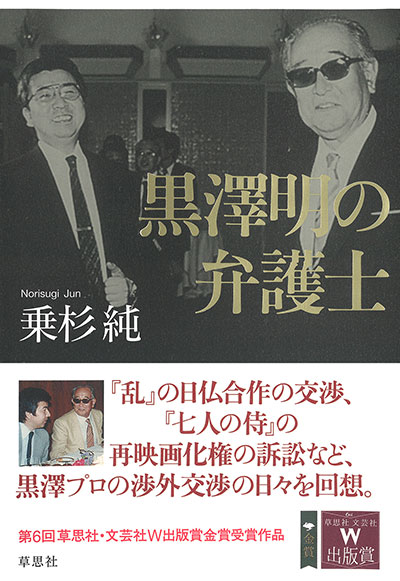

本書は第6回(2021年度)文芸社・草思社W賞金賞受賞作のノンフィクションである。

著者の乗杉純氏は弁護士で個人事務所を経営している。国際間の契約の交渉、知的所有関係などに長けていて、黒澤プロとも近年までさまざまな案件で仕事を請け負っていた。

本書は3章に分かれているが前の2章が黒澤明関係の仕事の話であり、3章は大島渚監督『戦場のメリークリスマス』製作の話である。3章は著者が初めて映画の契約の仕事に足を踏み入れた作品ということ、また『乱』と同じプロデューサーの話ということで、ここに付け加えた。

黒澤明監督の『乱』は仲代達矢主演の戦国時代劇で超大作であり、『赤ひげ』(1965)『どですかでん』(1970)のあと、『トラ・トラ・トラ!』の降板、自殺未遂などをへて『デルスウザーラ』(1975)でようやく復調した黒澤が満を持して企画した作品である。製作費がかかりすぎるということから、フランスからの出資を求めて日仏合作になった。結局あとから企画された『影武者』(1980)の方が先行し、『乱』は1985年に完成した。出資条件や何かで、すったもんだが繰り返され、難航した契約交渉に1980年代初めの段階で著者も加わり合意に至った過程が本書では回想として描かれている。『乱』は結局興行では赤字だったが、アカデミー賞外国映画賞をとっている。

外国の独立映画プロデューサーが個人としてかなりしたたかであることは有名であり、どれも曲者である。『乱』のサージ・シルバーマン(一般にはセルジュ・シルベルマンと呼ばれている)も例外にもれず、一度約束したことを反故にしたり、記憶にないと言ったり、自分に都合のいいように契約条件を持っていこうとする。若い弁護士の彼が翻弄され頑張る姿がここでは描かれている。シルバーマンはルイス・ブニュエルのフランスでのカムバック(メキシコからの)に大いに貢献し晩年の『欲望のあいまいな対象』『自由の幻想』などを手掛けた名物映画人である。ユダヤ人で強制収容所の体験があるという。その人物像、それに振り回される黒澤明のイライラぶりが興味深い。この過程はヘラルド・エースの原正人(『乱』の日本側のプロデューサー)の著作等でも語られているが、法律家当事者の眼で描かれているのは貴重である。

本書で特に興味深いのは第2章の『七人の侍』再映画化権の訴訟である。『七人の侍』は今日では映画史の上できわめて高く評価されていて、映画史上のベストワンに押す人も多い名作中の名作である。にもかかわらず東宝の扱いはぞんざいであり、当初ハリウッドのアルシオナプロというところへ再映画化権をすべて売り渡していて、しかも黒澤・橋本忍・小国英雄の三人の脚本家の了解も得ていなかった。のちにこの映画の世評が高まるうちに黒澤のところへ再映画化の許諾を求める人が多くあらわれ、権利が売られていて黒澤本人には権利がないということがわかり、訴訟が発生したのだ。

このややこしい訴訟を1960年代にまでさかのぼって糸をときほぐすように解明し、何とか着地に持っていったのが著者の仕事であり、実は日本の映画会社に監督や脚本家の著作権への配慮がなかったことの典型的事例である。時は流れて今では著作権の扱いも慎重になっているが、天下の東宝でさえ近年までこんなありさまだったのだ。

本書は法律の実務家から見た映画製作の実情を描いた稀少な体験談・記録として読むに値する作品になっている。

(担当/木谷)