話題の本

話題の本一覧

- 苦痛を味わう方が幸福になる?科学的に苦しみの価値を考察

- 近代短歌はおもしろい!

- 12の分岐点に整理すると、日本国の形がよくわかる。

- ネコの言語コミュニケーションについて、最新科学で明らかに!

- 比類なき宗教戦争から、世紀の叛逆劇へ――。戦国史の謎に挑む傑作歴史小説!

- 従来のイメージを覆す新しい人物像を丁寧に解説。今の時代にこそ求められるリーダーの姿

- 多奏的な「かたち」のつながりを読み解く、新たな韓国文化論

- 「リンゴの唄」の赤と青の色はどのような色だったのか。

- 「大人の世界」が見えてくる、最もキケンな時代――。

- 誰も1000万ドル以上持つべきではない!超富裕層による世界の歪みを正す、資産制限という衝撃の提案

草思社ブログをご覧ください

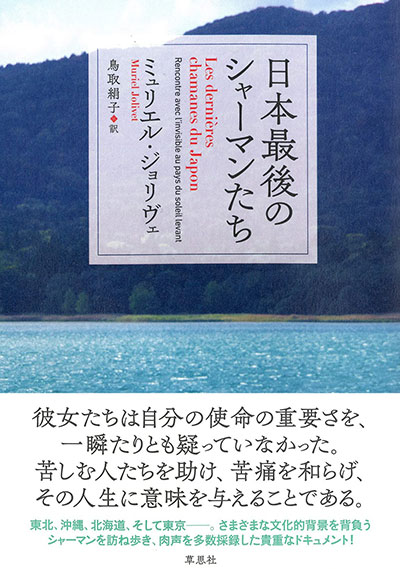

さまざまな文化的背景を背負う日本各地のシャーマンを訪ね歩き、貴重な肉声を多数採録したユニークな記録!

本書(原題Les Dernières Chamanes du Japon)の著者ミュリエル・ジョリヴェさんは日本に住んですでに半世紀、長年にわたって大学で教鞭をとってきましたが、来日以来ずっと、日本人が親しい関係になるととてもカジュアルに「霊感はあるほうですか?」といった質問を投げかけてくることが不思議だったそうです。また教えていた大学の授業でも、超自然現象の話題になると学生たちの会話が思いのほか活発になることに気づきました。

そういう経験をするうちに、著者は「日本人の死生観においては、霊がきわめて身近な存在なのだ」ということがわかってきたといいます。ならば、実際に「見えない世界」とつながりながら生きる人たちに会って、話を聞いてみたい――。この本は、そういう好奇心からはじまった長い探求の成果ともいうべき一冊で、欧米の知識人が、北海道から沖縄まで時代の波に押されて消えつつある「シャーマンたち」を訪ね歩いた貴重な記録です。明治の日本にやってきたラフカディオ・ハーンは日本各地に残されている多彩な幽霊話のなかに日本人独特の感受性を見出しましたが、本書も日本という国に対する温かな視点も含め、同じような枠組みの本といえるかもしれません。

本書では、「シャーマン」という言葉をかなり広い意味でとらえていて、恐山のイタコや沖縄のユタ、ノロといった、よく知られた伝統的な存在だけでなく、超感覚的な知覚能力があるとされている人すべてを「シャーマン」として扱っています。たとえばタロット占いや催眠療法、チャネラー……といったことをおこなっている人たちも、そのなかに含まれます。

著者はフェアに彼女たちの言葉を紹介し、そこに自身の率直な考察を加えています。ベースとなっているのは、「訪ねてくる人々の心を楽にする」という点では伝統的なシャーマンも彼女たちも同じことをしているのだという考え方で、この立場に立つことによって本書はきわめて懐の深い文化論になっているようにも思われます。文明の黎明期からずっと、私たちは「見えない世界」との媒介者を必要としてきたわけですが、伝統的なシャーマンたちが姿を消しつつあるなかでも、生きることに苦悩が付きまとうかぎり、そして私たちが「この世を去る確率」が百パーセントであるかぎり、シャーマン的なるものの必要性が失われることはなさそうに思えます。その意味で本書は、生きることの不思議さに気づかせてくれる一冊であるといえそうです。

〔本書より〕

私はジャーナリストのステファン・アリックスの視点に全面的に賛同する。シャーマンの調査で世界を飛びまわったあとで彼がたどり着いた結論は、霊能者たちは従来の方法では得られない方法で情報を得ているということだった。彼はまた、自分は分析的な脳で話を聞いていたが、しかし、彼らが言ったことで自分が変えられたとも言っている。

「シャーマンの問題は、一つの真実がないということだが、しかしそれぞれが体験した経験があり、そこからそれぞれ自身が情報を引き出している……。結局のところ、私は何一つ確信していない……量子力学を例にするとよくわかるが、確実とされていたのは、本当は、はっきりしない仮説だったということだ。(……)私の仕事は、その世界にどっぷり浸っている人たちの現実をできるだけ忠実に書き写すことだ」

これがまさに私のやってきたことだった。

(担当/碇)