話題の本

話題の本一覧

- プロ野球界のレジェンドたちも共感。東日本大震災から15年の今こそ読んでおきたい再生の物語。

- ヒトラーはなぜ「合法的」に権力を掌握できたのか? 世界の運命を決めた半年を克明に描く!

- 米国政治を操り民主主義を脅かすものたち

- 遊牧民族がグローバル世界の基盤を創った!

- 2月発売新刊のお知らせ

- いかに過去と上手に向き合うか。幸せに生きるための方法論

- 「撮る」ことは、ともに生きること——知られざる風俗の世界に迫る渾身のノンフィクション

- なぜ美術館が狙われるのか。ミステリー小説よりも面白いノンフィクション

- スマホ登場で「子ども時代」のあり方は完全に変わった。

- 犬に良い暮らしは、人間にも最高だった!

草思社ブログをご覧ください

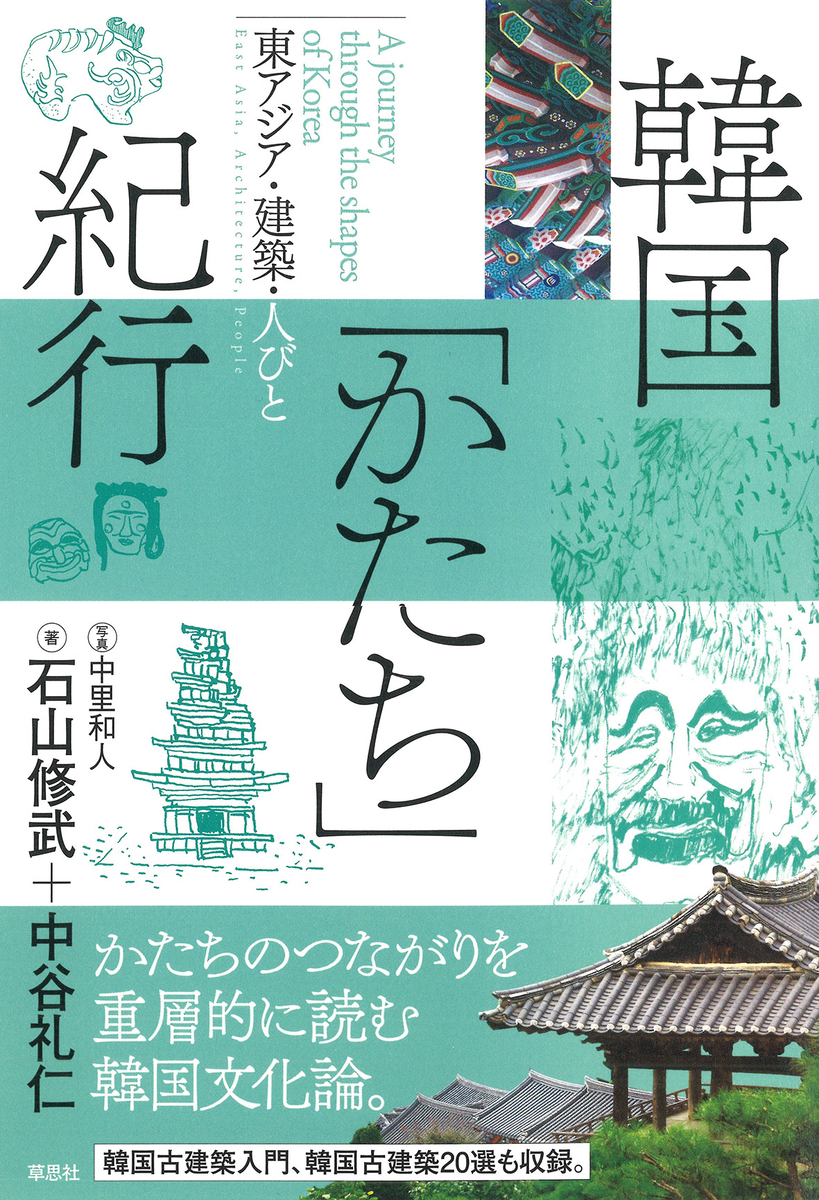

多奏的な「かたち」のつながりを読み解く、新たな韓国文化論

韓国「かたち」紀行

――東アジア・建築・人びと

石山修武・中谷礼仁 著 中里和人 写真

韓国には、日本と深く結びついた建築物、風景が多く存在しており、それらを比較することで、アジアを見渡す新たな発見が得られます。 本書は、2023年8月に行われた石山修武、中谷礼仁、中里和人、野田尚稔、川井操、米田雅樹らによる韓国旅行をきっかけに生まれた、圧倒的な密度の「文化的ガイドブック」と言えます。海印寺、河回村、浮石寺をへて、扶餘の浄林寺、弥勒寺などの古代遺跡を巡った一週間弱の旅で得た発見をもとに制作されました。韓国の建築、色彩論、大地と屋根の関係、地形と風水といった実に多彩なエッセイを中心に、写真、スケッチのほか、韓国古建築の見方がわかる入門と、韓国古建築の20選も収録しています。ガイドとしてはもちろん、韓国文化の入門としても必携の1冊となっています。

(担当/吉田)

目次

旅程図/米田正樹

初めての海外が韓国だったのは幸運だった/ 石山修武

原ハフェマウル 朝鮮の村落と風水への理解/ 中谷礼仁

コラム:韓国古建築20選/ 前川歩

浮石寺小考/ 石山修武

山上の版木倉庫の聖性・冥府殿の色彩/ 石山修武

コラム:旅への眼差しとスケッチ/ 野田尚稔

韓国古層の共同体の基底 シャーマニズム小考/ 石山修武

コラム:近江の流域圏からの渡来の系譜/ 川井操

マサ土の角度 扶餘・弥勒寺と飛鳥・大官大寺/ 中谷礼仁

韓国からアジア西方へ ナーランダ・バビロニア/ 石山修武

コラム:韓国古建築入門/ 前川歩

この本を購入する