話題の本

話題の本一覧

- 中古住宅を「探す・買う・直す」が一冊でわかる!

- 小津だけじゃない昭和の日本映画の面白さ

- 予測にまつわる奇妙な実話を数学で読みとく

- そのつらさには正当な理由がある。

- 「崩壊の現場」から人類の現在と未来を考察する知的刺激に満ちたルポルタージュ!

- 麻布台ヒルズの設計で世界を熱狂させる、希代の建築家のビジュアル・マニフェスト!

- 苦痛を味わう方が幸福になる?科学的に苦しみの価値を考察

- 近代短歌はおもしろい!

- 12の分岐点に整理すると、日本国の形がよくわかる。

- ネコの言語コミュニケーションについて、最新科学で明らかに!

草思社ブログをご覧ください

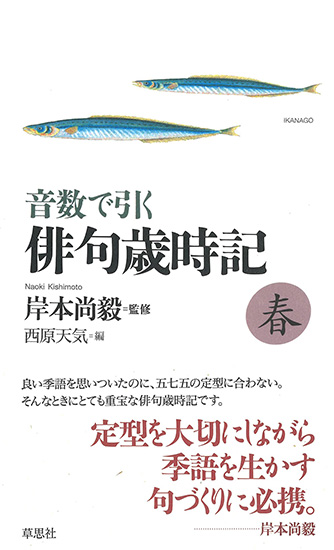

五七五音の定型と季語のおさめ方が俳句の要諦だ

1音の季語に「蚊」がある。夏の季語で、例えば「掌やぺしやんこの蚊の欠くるなく」(加田由美)という風に使われる。またこれはかなり極端な例であるが、最長25音の季語に「童貞聖マリア無原罪の御孕りの祝い日」という季語があり、某歳時記にも載っている。「どうていせいまりあむげんざいのおんやどりのいわいび」と読み、冬の季語であり、12月8日、聖胎祭のことという。例句には、遊び句風に「童貞聖マリア無原罪の御孕りの祝い日と歳時記に」(正木ゆう子)がある。

これら数ある季語が音数ごとにまとめられた歳時記があれば便利ではないかという発想のもとに本書は作られている。というのも俳句の実作では、実は最も重要な要素の一つが「音数」だからである。実をいうとこれまで類書がなかった理由の一つに、俳句という芸術ジャンルにあまりむき出しに「音数」のことを持ち出すのは無粋だという意識があったからかもしれない。ところが「音数」の問題は実作者の頭の中では、まず真っ先に気に掛かる事柄で、何事も「音数」なくして始まらない。

監修者の俳人・岸本尚毅氏は「はじめに」の中で次のように述べている。

「俳句は五七五の定型詩です。五七五のかたちにきれいに並んだ言葉の美しさは俳句の大きな魅力です。四季折々の風物である季語を詠みこむこともまた、俳句の魅力です」

「定型と季語。俳句にとって大切なこの二つの事柄を、句作のさいには同時に考える必要があります。しかし、それが案外難しい」

このように述べ、

「針山も見えて彼岸の尼の居間」

という高浜虚子の句が、推敲を重ねて、

「針山も見えて尼寺梅の花」

に改稿された事例を引きながら、虚子がおそらく考えたであろう「彼岸」から「梅の花」に季語を替えたプロセスを推理している。この句は春の尼寺の居間に、妙に俗世的な裁縫道具の針山を遠見で見つけた感興をうたった句だが、最初の句では、「針山」と「尼の居間」が離れすぎているので、これをつなげたいため、別の季語をさがしたのではないかと推論し、「梅の花」だけでなく「八重桜」「リラの花」「雪柳」など同じ五音の春の季語を候補として考えることができると述べている。このエピソードはそこにはまる季語の「音数」が重要であることを示している。

岸本尚毅さんの推薦文に、

「良い季語を思いついたのに、五七五の定型に合わない。

そんなときにとても重宝な俳句歳時記です。

定型を大切にしながら季語を生かす句づくりに必携」

とあるように、季語が音数ごとにまとめられた本書はとても便利な、画期的と呼んでもいい歳時記と言えるでしょう。

(担当/木谷)