話題の本

話題の本一覧

- 苦痛を味わう方が幸福になる?科学的に苦しみの価値を考察

- 近代短歌はおもしろい!

- 12の分岐点に整理すると、日本国の形がよくわかる。

- ネコの言語コミュニケーションについて、最新科学で明らかに!

- 比類なき宗教戦争から、世紀の叛逆劇へ――。戦国史の謎に挑む傑作歴史小説!

- 従来のイメージを覆す新しい人物像を丁寧に解説。今の時代にこそ求められるリーダーの姿

- 多奏的な「かたち」のつながりを読み解く、新たな韓国文化論

- 「リンゴの唄」の赤と青の色はどのような色だったのか。

- 「大人の世界」が見えてくる、最もキケンな時代――。

- 誰も1000万ドル以上持つべきではない!超富裕層による世界の歪みを正す、資産制限という衝撃の提案

草思社ブログをご覧ください

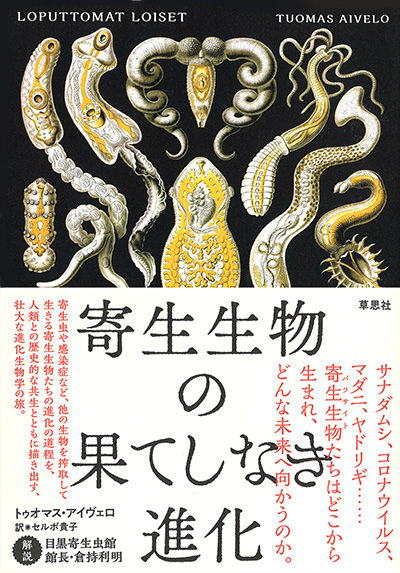

ウイルスも寄生生物。どこで生まれて、どう進化したの?

いまだに収束が見えないコロナウイルス、近年日本でも発見され警戒されている人獣共通感染症のエキノコックス。これらは、他の生物 を搾取して生きる「寄生生物」という点で同じ仲間です。寄生生物 には私たちを脅威に陥れるものもいれば、腸内細菌のように生きていくうえで役に立ってくれる種もいます。しかし、「その生存を他の生物に委ねる」という一見いびつに見える営みは、一体いつから始まったのでしょうか。また、その脆弱にも見える生存戦略が、今日まで途絶えることがないのも考えてみると不思議です。本書は、寄生生物たちがその誕生から現在、そして未来まで、どのように発展してきたのかを進化と人類との関わりの観点から語ります。

・こんなところにも寄生生物。深い人類との関わり

人類との関わりで、いくつか興味深いエピソードを紹介します。メジナ虫は、人間に感染する長い紐状の寄生虫ですが、ギリシャ神話のアスクレーピオスが持つ蛇が巻き付いた杖は、実はメジナ虫を巻き付けて取り除いたことを象徴しているという説があります。また、モーセ五書のうち四番目の『民数記』では、エジプト人たちを困らせた毒蛇についての記述がありますが、この毒蛇もメジナ虫だったと考えられています。そして進化という観点で見ると、結核はもともと先史時代には潜伏期間が長い病気だったのですが、中世になり欧州、中国、インドという人口の多い国にたどり着いたことで、次から次に他の人に飛び移れることになり、現在のように潜伏期間が短いものになっていったのです。

・「人類の健康」から、「生態系の健康」へ

本書は、目黒寄生虫館の館長である倉持利明氏に解説を寄せていただきました。その中で、本書の以下の部分を象徴的な箇所として引用しています。「感染症は医学だけの問題ではない。生態学も、文化も、都市計画も、歴史的な側面も関わる」。これは、 人間、家畜、または野生動物の健康についてはすでに個別に語る段階ではないことを意味します。著者は、この生態系全体の健康を考える重要性を説き、それを「ワンヘルス」と呼んでいます。未曾有の寄生生物である感染症の危機を経験しているいま、このより大きな視点での健康を真剣に考えるべき時が来ています。本書の進化生物学の広大な視点が、寄生生物とのより未来志向な共生について考える一助となれば幸いです。

(担当/吉田)