話題の本

話題の本一覧

- 2月発売新刊のお知らせ

- いかに過去と上手に向き合うか。幸せに生きるための方法論

- 「撮る」ことは、ともに生きること——知られざる風俗の世界に迫る渾身のノンフィクション

- なぜ美術館が狙われるのか。ミステリー小説よりも面白いノンフィクション

- スマホ登場で「子ども時代」のあり方は完全に変わった。

- 犬に良い暮らしは、人間にも最高だった!

- ページを開けば、旅心が動き出す。東欧の色、匂い、料理まで味わえる記憶で旅するフォトエッセイ。

- 中古住宅を「探す・買う・直す」が一冊でわかる!

- 小津だけじゃない昭和の日本映画の面白さ

- 予測にまつわる奇妙な実話を数学で読みとく

草思社ブログをご覧ください

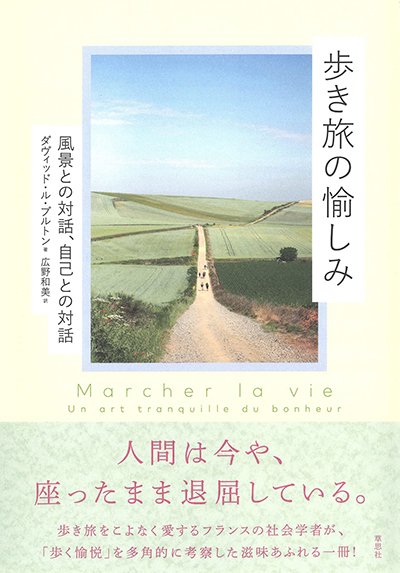

「自分の足」だけを頼りに、ゆっくり自由に旅することで人生を取り戻す。

本書はフランスの社会学者が、〈歩いて移動する〉という行為と、そこから生まれる感慨について味わいのある文章でつづった思索の書です。自身もまた歩き旅の愛好者である著者は、これまでのみずからの経験に加えて古今東西のさまざまな書物の一節も引用しながら、歩き旅の豊かな可能性について述べています。

《ルソーは、その著書『エミール』で旅について言及し、そのことをうまく表現している。「わたしたちは、都合のいいときに出発する。好きなときに足を休める。うんと歩きたいと思えばうんと歩くし、そう歩きたくなければすこししか歩かない。わたしたちはその土地のすべてを観察する。右へ曲がったり、左へ曲がったりする。わたしたちの心をひくあらゆるものをしらべてみる。どこでも見晴らしのいいところには足をとめる」。これこそが、歩き旅の大切な哲学であり、その人その人にふさわしい大自然の中での歩き方だ。》(本書より)

さまざまなテクノロジーのおかげで、現代人は驚くほど容易に目的地に到達することができるようになりましたが、著者は歩き旅において大切なのは目的地にたどりつくことではなく、一歩一歩踏みしめて歩くことだといいます。そうすることで「道は無限に続くこと」「たくさんの生き方があること」、そして自分には「経験してみたかったことがたくさんあること」に気づくのです。私たちの日常を支配している効率やスピード感は、ここでは必要なくなるのです。

そして歩き旅はまた、今は亡き大切な存在を思い出すよすがにもなると著者は書いています。フランスの旅行作家シルヴィアン・テッソンの「なぜ亡くなった者の思い出は、風に揺れる木の枝や丘の尾根の連なりのような何でもない光景と結びついているのだろう?」という一文を引用しながら、著者は「道を歩きながら抱くはかない幸福感は、かつて大切だったけれども今はこの世にいない親しい者たちの振る舞い、微笑み、笑顔を思い出させる。道歩きは過去をよみがえらせ、自分の生き方を考え直させ、人生のさまざまな瞬間に自分のそばにいてくれた人たちのことを思い出させる」と述べています。歩き続けることで研ぎ澄まされた感覚によって、わたしたちは自分の重心を再び確認するのかもしれません。あわただしい日々の暮らしの中ですり減った心を一休みさせるのに、好個の一冊といえそうです。

(担当/碇)