話題の本

話題の本一覧

- スマホ登場で「子ども時代」のあり方は完全に変わった。

- 犬に良い暮らしは、人間にも最高だった!

- ページを開けば、旅心が動き出す。東欧の色、匂い、料理まで味わえる記憶で旅するフォトエッセイ。

- 中古住宅を「探す・買う・直す」が一冊でわかる!

- 小津だけじゃない昭和の日本映画の面白さ

- 予測にまつわる奇妙な実話を数学で読みとく

- そのつらさには正当な理由がある。

- 「崩壊の現場」から人類の現在と未来を考察する知的刺激に満ちたルポルタージュ!

- 麻布台ヒルズの設計で世界を熱狂させる、希代の建築家のビジュアル・マニフェスト!

- 苦痛を味わう方が幸福になる?科学的に苦しみの価値を考察

草思社ブログをご覧ください

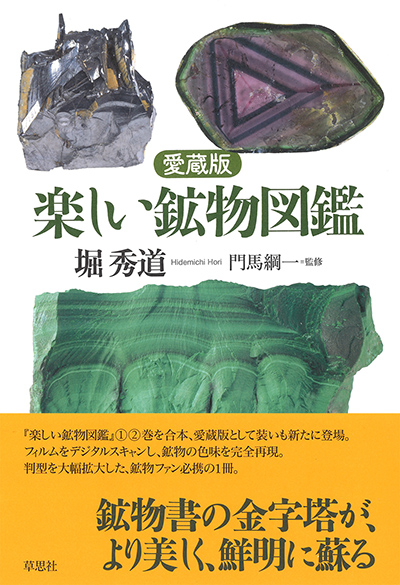

鉱物書の金字塔が、より鮮明に、より美しくなって登場

鉱物書の金字塔にして、堀秀道氏の代表作である『楽しい鉱物図鑑』①②巻。本書は、これを1冊に合本、大判化し愛蔵版にしたものです。原書に使用したフィルムを高解像度スキャンし、判型を120%以上拡大した写真は、鉱物の表情・色味が驚くほど鮮明に再現されています。これらはすべて、堀氏自身の鉱物コレクションを撮影したもので、それゆえにここまでの美しさを表現することができました。テキストは、科学的な内容はもちろん、文学・歴史ほか、あらゆるジャンルから鉱物に関する知識がちりばめられ、知的に刺激されるものであると同時にユーモアに満ちており、読み物としても類まれなる傑作です。

1992年刊行の①巻「はじめに」では、鉱物は当時すでにある程度の市民権を得ていたものの、「これも一時の流行現象で、シャボン玉のように消えてしまうかも知れない」と述べ、鉱物趣味の定着はまだ遠いものと堀氏は感じていたようです。しかし、今の日本をみれば、見事に鉱物ファンが根付いています。それは、堀氏が2019年に亡くなるまで、あらゆる方面で日本における鉱物の普及に全力を尽くしてきた賜物です。鉱物趣味の会、「鉱物同志会」を設立したり、テレビ東京の番組「開運!なんでも鑑定団」で石の鑑定士を務めたりしました。東京国際ミネラルフェアの発起人の一人でもあります。そして、『楽しい鉱物図鑑』①②巻もそれを後押ししたことは、言うまでもありません。

①巻の刊行から27年、新しい鉱物の発見や、グループの再編など、鉱物界にも様々な変化がありました。今回の愛蔵版化にあたり、内容については基本的にオリジナルのテキストを残しつつ、堀氏が生前に改稿のために残していたメモをベースに、国立科学博物館研究員の門馬綱一氏により、科学的な内容を最新のものにアップデートしています。また、標本に関する情報等については、ご子息であり現在のホリミネラロジー店主である堀洋紀氏が監修しています。監修の門馬氏は、中学の時に秀道氏に出会い、以降個人的に、また鉱物同志会のアルバイト等で秀道氏の元に通い詰めていました。つまり、秀道氏の直接の弟子といってもいい人物なのです。堀秀道氏の思いを継ぐ洋紀氏・門馬氏によって、本書は現在における愛蔵版として生まれ変わることができました。門馬氏が「研究者として、標本商として、また一人の鉱物愛好家として、無数の鉱物を観察し、世界各地の鉱物産地をご自分の足で歩かれてきた堀秀道博士。その経験から紡ぎ出される鉱物の物語は、地球のロマンを教えてくれる」と語る本書は、鉱物書の1つの到達点であり、これを読まれた方が、秀道氏がそう望んでいたように、それぞれ「自らの鉱物学」を築いていかれることを心より願います。

(担当/吉田)