話題の本

話題の本一覧

- 筋トレはアスリートのためのものではなく、すべての人に必要な《生活習慣》です!

- 量子力学が社会の基盤を脅かす?

- 信長や秀吉をも惹きつけた、能の魅力とはいったい何なのか?

- 昆虫の顔に魅入られて。「不気味」「かわいい」、あなたはどう思うか。

- エビデンスに基づいた、画期的組織理論

- 「習近平」とは何者なのか?

- きみはエドワード・ウィルソンを知っているか?生物学の最重要人物に迫る

- 無駄こそが尊いという、禅の逆説的な知恵

- “人生の終盤”にドラマが炸裂!!の超短編老齢小説集

- 未曾有の強気社員はなぜ出現し、仕事に何を求めているのか

草思社ブログをご覧ください

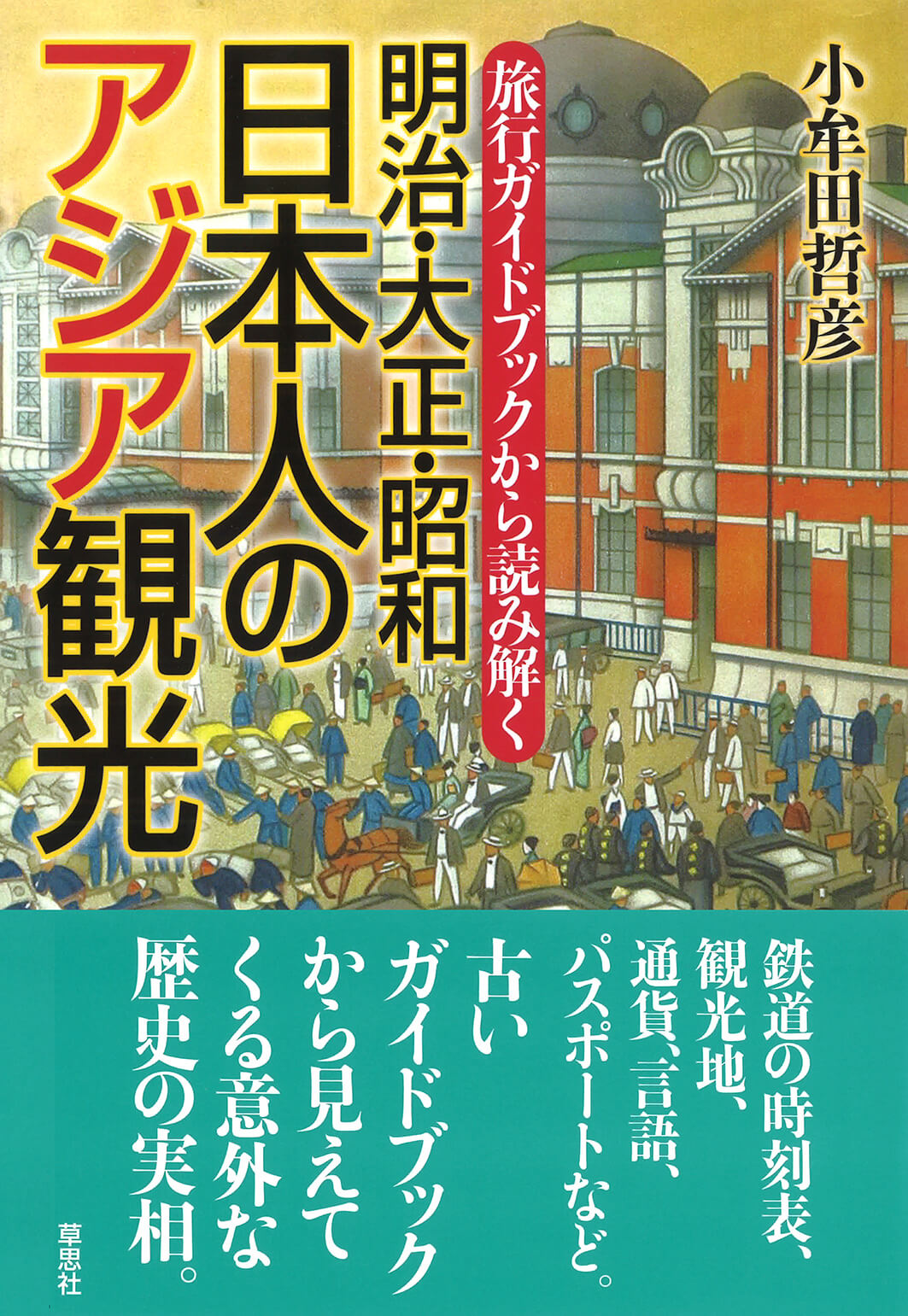

「大陸への雄飛」という禁断感情が解かれるとき。

本書は戦前から現在まで大量に刊行された外国おもにアジアへの旅行ガイドブックを丹念に読み解いた本で、旅行や鉄道の愛好家である著者が紙上旅行を企てているかのように読むことができる。実に楽しげであり、宮脇俊三の紀行エッセイ研究家ならではの面白さに満ちている。どんなところに泊まってどんなものを食べるか。汽車や船を乗り継いでどこまで行けるか。通貨や言語はどうするか。そういった鉄道・旅行マニアの最大の関心事によく焦点が合わさっており、戦前の中国大陸の緊迫した歴史情勢にはあまり関心がないようでもある。

実はそこがかえって面白いのである。本書の面白さのいちばんの点はこの類書には見られない、言ってみれば無邪気ともいえる叙述や分析の面白さである。

「キーセン観光」や「日露戦跡ツアー」に触れることは今やタブーであり、「ハルピンのロシアダンサー」にも配慮しなくてはならない。華北を抑えていた日本軍の軍政下で観光旅行はどのようにできたか、通貨やパスポートはどうなっていたかなどは、歴史学者はあまり教えてくれない。いまだにのっぴきならない政治的な問題が絡んでいるからである。ところが本書の著者はきわめてそういった事象にはニュートラルであり、闊達である。もう戦後は終わったのではないかという古くからある言葉を思い出す。

金正恩は先日のハノイ会談の時、平壌からベトナムのドンダンまで鉄道で移動した。著者はこのルートを実際に全行程乗っているそうである。4000キロ、65時間、二日半かかる長距離をなぜ金正恩は鉄道で移動したのかはいまだに謎であるが、そのこととは直接関係なくとも、鉄道マニアはこの移動した鉄道の路線と乗り換え、列車や軌道のことには関心があるのである。戦前の朝鮮や満州、北支などにあった日本の鉄道にはいまだに使われているものもあり、歴史の継続性に気づかされる。

日本人が明治・大正・昭和の時代に「大陸への雄飛」なり「アジアの解放」なりを叫んで出て行った大陸にどんな地理感覚を持っていたか、旅行感覚を抱いていたかを知るためには格好の本である。戦後日本人は内地に逼塞してアジアへのかかわりを持たないできたが、もっと大らかに世界を見ることを思い出させてくれる一書でもある。

(担当/木谷)