話題の本

話題の本一覧

- 誰も1000万ドル以上持つべきではない!超富裕層による世界の歪みを正す、資産制限という衝撃の提案

- キュレーションでアート、そして世界を変えた男の半生

- なぜあのような最期を遂げたのか

- 数学者が綴る読解と思索の旅。“読む人”に向けて綴る珠玉のエッセイ

- 筋トレはアスリートのためのものではなく、すべての人に必要な《生活習慣》です!

- 量子力学が社会の基盤を脅かす?

- 信長や秀吉をも惹きつけた、能の魅力とはいったい何なのか?

- 昆虫の顔に魅入られて。「不気味」「かわいい」、あなたはどう思うか。

- エビデンスに基づいた、画期的組織理論

- 「習近平」とは何者なのか?

草思社ブログをご覧ください

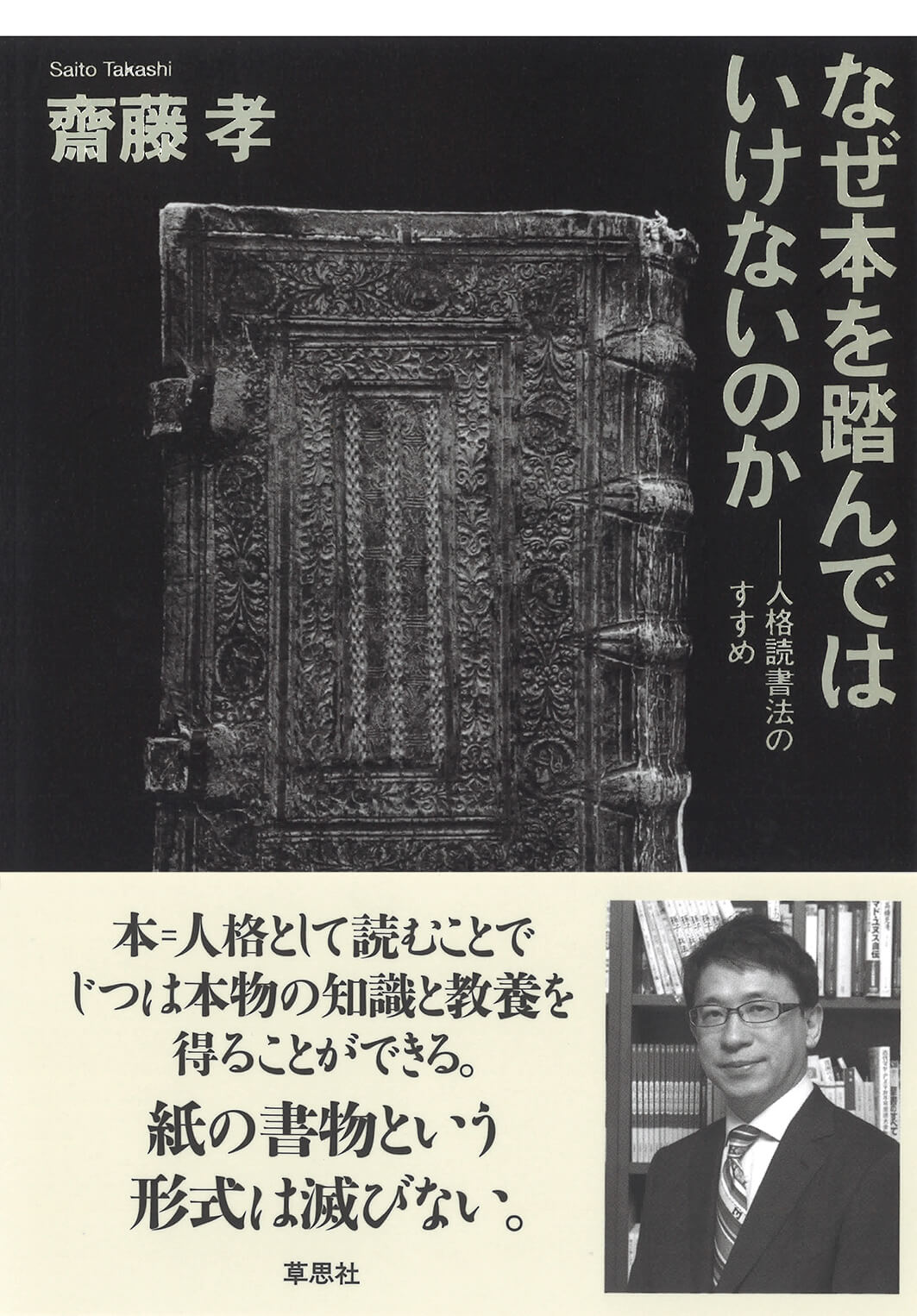

紙の本が優れているのは「畏怖」の感情があるからだ

本書はこれまで読書術や古典のすすめなどをたくさん書いてきた著者の書物への愛情と紙の本の消滅への危機感から書かれた本である。

去年の大学生協の調べでは一か月に一冊も本を読まない学生の割合が50%を超えたという。また大手出版社の電子書籍の売り上げが全体の30%に達したという。この二つは別々のことかもしれないが、どこかでつながっているのではないか。紙の本の消滅と電子化の進展は読書という習慣の衰退と軌を一にしているとも考えられる。著者の思想や考えを文字で記録し、紙に印刷して綴じた冊子状の書物は、教育や学習にとてもよく合致して効率的であり、近代にいたる人間の知的進歩の根幹を担ってきた。

本には人類が継承してきた貴重な知識や知恵がたくさん詰まっていたので、極めて貴重なものとして保存され、取引され、大事にされた。若者が読書に関心を持たなくなり、本を粗末に扱うような風潮が生まれたのは、本が大量に安価に出版され、ブックオフ的な流通が生まれ、パソコン上でデータ化されて来たことと無縁ではない。何が重要で何が重要でないかが判然とせず、すべて価値の平準化が起こり、過剰にあふれた情報とやらが一切を押し流しているかのようだ。

「本をなぜ踏んではいけないのか」という著者の問いは、要するに本はその著者の人格と同じだから踏むことは失礼にあたるし、教えを乞う姿勢ではないから読者はそこから何も学べないということである。一つの単体としての紙の本がそこにあり、手触りを持った紙やインクの風合いを含めて味わうことが読書の効果を上げることにもつながるといっているが、それだけではない。畏怖という感情、畏れかしこまるという感情や偉大な人格や言葉への尊敬が失われてはならないということである。

本書に秦の始皇帝の焚書坑儒やナチスの焚書のエピソードが出てくるが、最近までドイツでは逆にヒトラーの「我が闘争」は禁書であったし、戦後の日本は「閉ざされた言語空間」でもあった。現代の中国では「天安門事件」はいまだに禁句である。巨大なデータ管理によって一律的に言論統制ができてしまう近未来のほうが、10冊、20冊の紙の本によって、貴重な言論や記録をかろうじて伝えてきたやり方よりなぜ優れているのか、本書が問いかけているのはそのことでもある。

(担当/木谷)